黃加佳

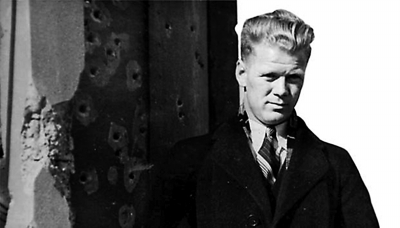

辛德貝格在中國時的留影。

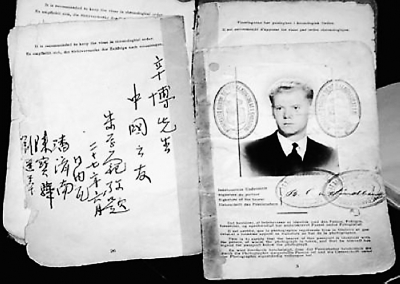

▲ 在1938年舉行的第二十四屆國際勞工大會上,中國勞工代表團團長朱學范在辛德貝格護照上題詞——“中國之友”。

▲ 丹麥女王瑪格麗特二世參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館,她手中拿著“永遠的南京——辛德貝格玫瑰”。新華社發

▲ 辛德貝格為這張照片寫了說明:“我的幾個受傷的中國士兵。”

京特和辛德貝格到廠后,立即升起了德國和丹麥的國旗,以防日軍飛機轟炸。曾給京特當過8年廚師的退休老工人賈有永曾經向戴袁支回憶,京特讓人在工廠北門的木橋附近,用石灰在地上畫了一個很大的“卐”字。他還請附近的王裁縫連夜縫制了德國和丹麥的國旗,並在工廠附近的幾個交通道口插上了“工廠保護區”的牌子,牌子上都畫著德國和丹麥的國旗。

后來,辛德貝格在給友人的信中稱:“我在廠裡升起了中國最大的一面丹麥國旗。此外,我還讓人在廠房的屋頂上用油漆刷了一面約1350平方米大的巨型丹麥國旗,這樣在空中就能清楚地看到。我想這肯定是有史以來最大的一面丹麥國旗。”

12月8日晚,守衛南京的中國軍隊全線潰退。9日,第48師第287團在梅墓一帶與日軍展開了激戰。這是距江南水泥廠最近的一戰,直線距離僅一兩千米。當晚,第287團火力不支,退出梅墓,棲霞山就此淪陷。

棲霞山淪陷后,附近村庄的村民不約而同地往由德國人和丹國人鎮守的水泥廠跑。據顏景和在給董事會的報告中記載:

十二月九日戰事迫近棲霞,公路附近,竟成焦土,農民流離失所,無家可歸,因此來廠避難者,數以千數。職因同屬國人,為良心所驅使,不得不設法收容。自十一日起至三月下旬止,共收容難民有一萬五千之多……

戴袁支著手研究辛德貝格和江南水泥廠難民區的歷史后,曾多次訪問過水泥廠的退休老工人和附近的村民。據賈有永回憶,當時江南水泥廠的正門是北門,后門是南門。工廠三面由護廠河環繞,沿河豎有竹籬笆,隻留后門供人出入。難民區在工廠廠區之外,分南北兩片。

曾參與過難民區管理的徐莘農留下的書信,也証明了這一點。據徐莘農記載,難民區南片自竹籬至蔣生記推泥車軌終點止。這個范圍大致是今天江南水泥廠職工宿舍——紅旗新村一帶。北片,東起護廠河,南至工廠北大門,西至棲霞山山腳,北至工人住房。

通過現存的歷史照片可以看到,當時工廠附近的丘陵上搭著各種各樣的窩棚。據曾在難民區居住過的葛正銀回憶,廠裡蓋了蘆席棚給難民住,去得早的住在蘆席棚裡,去得晚的,就自己找竹子搭“草披子”(草棚),鐵路上和山上都住著人,估計有兩萬多人。

難民們從家裡背來鋪蓋、口糧、鍋碗瓢盆,有的還牽著牛。他們在窩棚外埋灶做飯。難民區裡到處插著德國和丹麥的國旗。當時尚在年幼的蘇國寶回憶,難民區裡人挨著人,棚子挨著棚子,連解手的地方都沒有。連下幾天雨,就做不了飯了,人隻好在棚子裡干坐著。

人員密集的地方防火是關鍵。徐莘農在兩片難民區各選了6名代表負責防火,每天他自己還要巡視一周。即便是這樣,截止到1938年3月9日,難民區還是著了三次火。

難民區的生活如同煉獄,辛德貝格在給朋友的信中感嘆道:“隻有上帝才知道這些可憐的人是如何苦熬度日的。”

相與周旋

雖然有德、丹兩國國旗的庇護,但日本人也沒少騷擾難民區。1938年1月京特博士在給表兄的信中寫道:“關於日本軍人方面……每日來參觀的人很多。”由於環境險惡,他在信中寫得很隱晦,但明眼人一看便知,日本人當然不是來參觀的,他們的目的就是找碴兒和勒索。

顏景和后來給董事會的報告中寫道:“日軍佔領棲霞后,即不時來廠騷擾、搗亂。一日或來數次,或數十次。”

日本人來廠首先是要搜查有無漏網的中國軍人。從現有的史料看,當年水泥廠難民區的確庇護過中國軍人。辛德貝格妹妹比滕家保存著這樣一張照片:一個窩棚前站著7個中國男人,其中兩個人負了傷。他們雖是老百姓打扮,但照片下面辛德貝格用丹麥文寫著:“我的幾個受傷的中國士兵。”

當時的中央軍校教導總隊騎兵隊獸醫羅祚威是南京大屠殺幸存者,他曾回憶,棲霞山淪陷后,日本騎兵分散到各村庄搜查掉隊的中國軍人,邊搜查邊燒房子。他們逃到江南水泥廠,守門的工人一聽他說的是北京話,連忙說:“我們都是老鄉,快進門來!”這位北京籍的工人把他們安置在一間大屋裡,並向一個外國人做了介紹。后來,這名外國人每天帶羅祚威他們到河邊去打撈死尸,葬在江邊的小山坡上。羅祚威一共打撈起8具尸體,“全是被火燒過的殘骸,面目都辨不清了。”

戴袁支對記者說:“大屠殺期間日軍並沒有放鬆對江南水泥廠的搜查。京特和辛德貝格掩護這些沒有武器的中國軍人是冒著很大風險的。”

日軍騷擾江南水泥廠的另一個目的是混吃混喝。對於這些沒事兒找事兒的日本兵,辛德貝格和京特隻能“殷勤招待,相與周旋”。應酬日軍之費,每月高達三四百元之多。

同時,辛德貝格和京特也成為難民區和附近村庄婦女們的保護神。居住在林山村的村民郭世美曾回憶:“有日本人來糟蹋婦女,報告廠裡外國人,丹國人就扛個旗子出來,說幾句,日本人就走了。”這個丹國人自然就是辛德貝格。

1937年12月,日軍全面控制南京后,留守在南京的各國友人成立了南京安全區國際委員會,該委員會的主席就是約翰·拉貝。12月20日,辛德貝格借運送傷員進城就醫的機會認識了拉貝。為了方便往返水泥廠和南京城,辛德貝格向拉貝借了一輛福特汽車。從此,他便經常往返於南京城和棲霞山之間。曾經搭辛德貝格車的斯邁士記得,有一次車開到半路,有個日本兵坐進辛德貝格的車裡,他們進城時異常順利。從此,辛德貝格得出一條經驗:“如果車上沒有日本兵,幾乎不可能進得了南京的城門。”

在與日本人的周旋中,辛德貝格良好地運用了自己的交際手腕,以至於一段時期,他成為惟一能開車往來棲霞山和南京市區的人。

江南水泥廠地處農村,相比南京城更容易搞到食物。因此,辛德貝格經常開車給拉貝他們送食物。1938年1月23日,拉貝在日記中寫道:“辛德貝格又來了一趟城裡,帶給我6隻蛋和20隻活鴨,其中3隻因為熬不過上班的幾個小時,在袋子裡斷了氣。廚師說:不要緊,還能吃!”

辛德貝格送來的不單是食物,還有難民的請願書。1937年12月20日,他第一次去南京城時,拉貝等人正在整理日軍暴行的案例,准備起草請願書,交給日本大使館。受此啟發,辛德貝格立刻回到棲霞山,草擬了《棲霞山難民致日本當局的請願書》。拉貝將兩份請願書一起遞交給日本南京使館。在當天的日記中,拉貝寫道:“日軍士兵在棲霞山的所作所為同在南京一樣惡劣。”這顯然是他看辛德貝格帶來的請願書后的感慨,可惜他並沒有把這份請願書收錄在自己的日記中。

然而,遞交到日本大使館的請願書沒有起到絲毫作用,日寇在南京城郊的燒殺搶掠,一天也沒有停止過。

小醫院

在辛德貝格和江南水泥廠職員顏景和、徐莘農的文章中,不止一次提到,江南水泥廠曾經設立過一個小醫院。小醫院的設立,源於辛德貝格幾次送傷員進城受阻的經歷。

1938年1月14日,一個被炸掉一隻眼睛、全身受傷的小孩被送到江南水泥廠。孩子的父親說,日本兵在他們村裡搶糧食。他們抓不到雞,就用手榴彈炸雞。一隻手榴彈在孩子身邊爆炸,把他炸成重傷。見孩子傷勢太重,辛德貝格決定把他送到南京城裡去診治。可走到南京中山門,守城的日本兵不讓他們進城。辛德貝格不死心,又繞道太平門,徑直闖進城,直奔金陵大學醫院。

眼看越來越多的傷員涌入水泥廠,辛德貝格和京特決定在廠裡建一個小醫院。顏景和的報告中記載:“地方民眾,避亂難民,受槍彈之傷,以及患染疾病者,不知凡幾。職目睹心傷,特設立醫院,以供施療。醫士及藥品,由辛波君赴京,向鼓樓醫院、紅十字會接洽,派護士二人來廠擔任診治,藥品亦由該會供給。”

到小醫院就診的傷員為數眾多,且傷勢慘不忍睹。目睹了一幕幕人間慘禍后,辛德貝格留下了一份珍貴的記錄。這份記錄被稱為“辛德貝格案例”,現存於美國耶魯大學神學院圖書館。這些案例至今讀來仍觸目驚心。

12月16日,辛德貝格等人被一個農民叫到附近的村庄。他看到,一個年輕人的頭幾乎被砍掉了。年輕人的家屬告訴他,這個年輕人原本已經躲進難民區。一天他和伙伴回村取糧食,正好碰到日本兵掃蕩。日本兵硬說他是中國士兵,要處死。他們本想用刀砍下年輕人的頭,可年輕人的衣領比較厚,頭沒有被完全砍掉。日本人把他丟下,讓他自生自滅。由於傷勢太重,年輕人掙扎了半個月,還是在1938年元旦去世了。

辛德貝格不但用文字記錄下日軍的暴行,還把南京安全區國際委員會的約翰·馬吉牧師請到水泥廠。

在南京救助難民的國際友人中,約翰·馬吉鼎鼎大名。他不但擔任了國際紅十字會南京委員會主席、南京安全區國際委員會委員,而且還用手中的16毫米攝影機拍攝下了日軍在南京的暴行。馬吉拍攝的4盤膠片、共105分鐘的鏡頭是迄今為止有關南京大屠殺的惟一的活動影像資料。其中,就包括一組“棲霞山之行”。

“棲霞山之行”的第一個鏡頭是幾個農民抬著一名傷員進入一個小院,解說詞說:“這是鄉下人把傷員運往南京近郊的急救醫院的情景。攝於1938年2月17日。”

江南水泥廠廠長助理張新華把記者帶到水泥廠的一處院落前,告訴記者,這個小院就是當年的小醫院。他指著院前的小路說:“影片中那幾個農民,就是從這條路走過來,拐進小院的。”

不過,眼前的小路已從當年的土路變成了柏油路。影片中,江南水泥廠的標志性建筑——兩層圓柱狀錐頂小黃樓,如今也被郁郁蔥蔥的行道樹遮住了。當年,院落中的一棵小鬆樹,現在已長成參天大樹。雖然時間已經過去了70多年,周邊景物也變化得翻天覆地,但還是能依稀捕捉到當年的影子。

馬吉拍攝的5號影片中,還有一組鏡頭是一個身穿白大褂的醫務人員正在走廊上給一位傷員上藥。這個鏡頭,很久以來都被認為是在南京鼓樓醫院拍攝的。經戴袁支考証,它是在江南水泥廠小醫院走廊第3和第4根廊柱之間拍的。這些廊柱是由不規則石料砌成的,每塊石塊間的水泥勾縫都不一樣。他把影片中的廊柱和江南水泥廠小醫院的廊柱進行了仔細對比,發現花紋完全吻合。“這些廊柱証明,這組鏡頭正是在江南水泥廠小醫院拍攝的。”戴袁支說。

106天的守護

雖然小醫院救死扶傷,澤被一方百姓,但隨著醫院規模擴大,就診人數日益增多,辛德貝格與京特之間的矛盾也越來越大。

辛德貝格剛開始在廠裡搞小醫院時,京特是支持的。他還從周邊村庄找來中醫參與救治。后來,前來就醫的人越來越多。據徐莘農記錄,每天前來就醫的總有七八十人,再加上抬擔架和前來探望住院者的,每天至少有200多人出入醫院。工廠的門禁,形同虛設。當時棲霞山附近土匪橫行,京特擔心有賊人假扮成患者混入工廠,圖謀不軌。京特認為,他們的職責首先是守護水泥廠,庇護難民乃是副業,他主張將小醫院遷到水泥廠外去。可是,一手操辦小醫院的辛德貝格不同意。水泥廠外乃是荒郊野地,除了難民們自己搭的窩棚,沒有別的房屋。當時正值隆冬,辛德貝格認為,隻有廠裡的水泥房屋能夠當醫院。

辛德貝格與京特之間的矛盾越來越激烈。據說,脾氣火爆的辛德貝格在一次爭吵中竟用武器威脅了京特。3月中旬,京特給身在上海的水泥廠經理們寫信稱:不能與辛德貝格共事,要求廠方把他調走。

接到信的水泥廠副經理趙慶杰,立刻聯系了F·L·史密斯公司中國代表處,希望丹方能夠另派一人協助京特工作。於是,F·L·史密斯公司選派丹麥人艾納·尼爾森接替辛德貝格的工作。為此,F·L·史密斯公司還多給了辛德貝格一月的工資,作為違約金。

辛德貝格在江南水泥廠難民區隻呆了106天,但這106天正處於南京大屠殺最血腥的時期。1938年2月18日,南京安全區國際委員會在日本佔領軍的逼迫下改為南京國際救濟委員會,成為一個救濟機構,安全區也隨之解散。3月份以后,南京城郊的難民區規模漸漸縮小,難民們也相繼回家去了。

辛德貝格雖然走了,但是棲霞當地百姓們並沒有忘記他。1938年12月,京特去上海時,棲霞山的鄉紳請他帶給辛德貝格一塊白色絲巾,上面繡著四個大字:見義勇為。絲巾的右上角繡著:“辛佩先生惠存”。

辛德貝格離開南京時,日本人對他的身份產生了很大懷疑。1938年3月23日,也就是辛德貝格離開南京的第三天,美籍教授貝茨到日本大使館申請旅行許可証。接待他的田中向他詢問了許多關於辛德貝格的事,並且直截了當地問,辛德貝格是不是攝影師?

日本人的懷疑並非空穴來風。去南京前,辛德貝格曾給英國著名戰地記者史蒂芬斯當過助手。1937年11月11日,在上海戰場採訪的史蒂芬斯慘死於日軍的槍口下,辛德貝格也就此失業。這才有后來他接受F·L·史密斯公司的聘任前往南京的事。與史蒂芬斯一起工作的時間雖然短,但對辛德貝格影響很大。在南京,他拍了不少照片。

已故的江南水泥廠老職工王振庭曾告訴戴袁支:“都說辛波膽子大,開車在外面跑,看到什麼就拍。”有一次,王振庭在廠俱樂部的茶幾肚裡發現了一本相冊,裡面全是記錄日軍暴行的照片。王振庭記憶最深的兩張照片是一個中國士兵被日本兵殺害在水塘裡和一個被殺死的小孩。

直到2005年,戴袁支才在辛德貝格侄女瑪麗安妮的幫助下看到了這些照片。“雖然相隔60多年,但那些畫面仍然觸目驚心。”戴袁支說。

后來,戴袁支在一篇辛德貝格父親寫的文章中發現,1938年6月辛德貝格曾在瑞士日內瓦放映過馬吉拍攝的影片。

1938年6月,辛德貝格在日內瓦與闊別已久的父親相聚。當時,第24屆國際勞工大會正在日內瓦召開,中國派出了以朱學范為團長的代表團。在朱學范的邀請下,辛德貝格在日內瓦中國國際圖書館放映了有關南京大屠殺的影片。6月3日晚,國際聯盟成員代表、各國記者約100多人參加了放映活動。放映前,辛德貝格堅持要求婦女、兒童離場。事實証明,他的決定是正確的,在影片播放和講解的幾個小時中,不少觀眾流下了眼淚。這大概是南京大屠殺的影片第一次在國際上公開放映。

在南京的短短106天,辛德貝格寫下了最輝煌的人生篇章。在那個血流成河的人間地獄,他給無數絕望中的中國人帶來了生的希望。

參觀完侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館后,丹麥女王瑪格麗特二世把一枝用辛德貝格的名字命名的黃色玫瑰,插在和平樹下。正像她在初到南京時說的那樣:“我們無法改變殘酷的歷史,但是我們可以從中學到經驗和教訓。今天,我們紀念他,不但要回顧過去,還要面向未來。”

參考書目:《1937—1938:人道與暴行的見証》、《南京大屠殺史料集30》

|