董少東

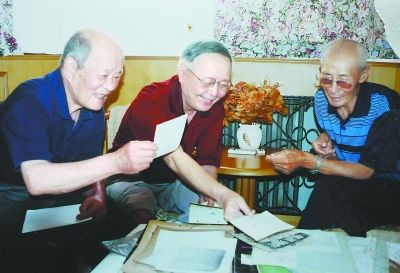

陸洪坤(左)、洪爐(中)和蔣慶泉聚在一起。

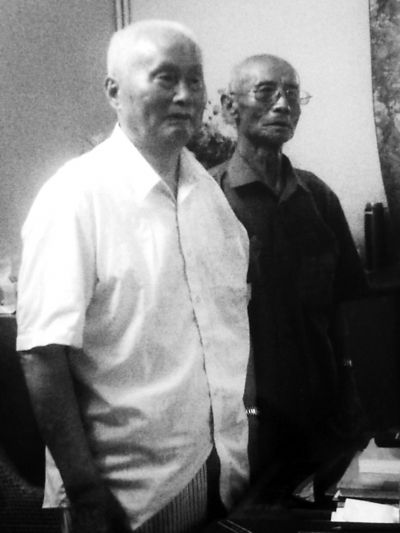

蔣慶泉(右)和自己的老首長黃浩。黃浩解開了他的心結。

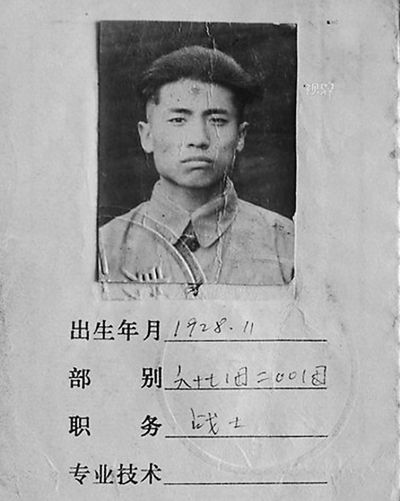

蔣慶泉的退伍証。

“好得差不多了,不礙事。”蔣慶泉拍拍肚子。於是,他跟著2營長到了5連。

第三次石峴洞北山戰斗在1953年4月26日發起,同樣是天黑后,5連摸黑進入了沖鋒陣地。但種種異樣讓蔣慶泉意識到,這次的攻擊不同尋常。

擔任主攻的5連這次編成了加強連,總共150人左右。蔣慶泉、王福臣跟著營長緊隨其后。營長親自指揮沖鋒,前所未有。最讓他驚訝的是,炮兵部隊也上來了,陣地就在石峴洞北山1公裡左右。這是一個大炮直瞄平射的距離,也會使自己完全暴露在敵人的炮火攻擊范圍之內。

“好家伙,大炮上刺刀啊!”蔣慶泉咕噥了一句。

事后,蔣慶泉才了解到,這一次他們不但要攻上山,而且要固守住陣地,把石峴洞北山完全奪下來。那時候,板門店談判已經進行到了末期,能否佔領石峴洞北山,將決定最后的停火線是凸出去一塊還是凹進來一塊,意義非比尋常。

晚上8時,戰斗打響。身后不遠的炮群震天動地地嘶吼著,爆炸的火光讓夜空亮如白晝。

“向我的碉堡開炮”

炮火准備之后,5連發起了沖鋒。敵人的炮彈像冰雹一樣緊隨而來,山頂上的輕重機槍噴著火舌,曳光彈劃出一道道亮線,在山體上織成了網。

5連還是沖了上去。

蔣慶泉說,他不知道5連的戰士們是怎麼沖上去的。他跟著營長到達山頂陣地的時候,戰斗已經結束,剛剛地動山搖的天地間一下子安靜下來,黑暗再次籠罩了一切,隻有被炮火引燃的零星枯木還在燒著,顯示著剛剛進行過的慘烈戰斗。

150人的加強連隻剩不到20人,蔣慶泉的副手王福臣也犧牲在沖鋒之中。

營長查看了一下陣地,清點了人數,對蔣慶泉說:“你留在這裡,堅守待援。”隨后,轉身走了。

因為這句話,蔣慶泉對這位營長耿耿於懷幾十年:“就剩這麼點兒人,怎麼堅守?他怎麼能走呢?他說的支援呢?”

但當時蔣慶泉沒顧得上想這些,他沒有任何猶豫地執行了命令。

步話機員的行動原則是必須與陣地指揮員在一起。蔣慶泉向戰士們詢問:“連長是哪個?”回答說:“犧牲了。”“排長呢?”“在那邊。”一個戰士指了指碉堡,重傷員都集中在那裡。

蔣慶泉走過去,才發現那位排長也剛剛斷了氣。“誰是黨員?”蔣慶泉喊了一聲。“我是。”一個重傷在身的戰士答應。

蔣慶泉也是黨員,在所有的干部犧牲后,他這個唯一沒有負傷的黨員成了陣地的指揮員。

蔣慶泉指揮戰士們在戰壕中找好位置,准備迎擊敵人的反扑。

23時,敵人的反扑開始了,炮火再次籠罩了石峴洞北山。

“美軍那炮打得……唉,那時咱們真是比不了。”蔣慶泉說。

朝鮮戰爭在西方軍事研究者的眼中,歷來被看做“火炮戰爭”,雙方都極為倚重並充分發揮了火炮的作用,美軍的裝備優勢顯露無遺。這是一場不對等的“火炮戰爭”。

志願軍炮火准備5分鐘、10分鐘常見,美軍上來就能打上半個小時,而且全是飽和攻擊,炮彈的炸響連成一片,仿佛從頭至尾就是一聲“轟——”以至於蔣慶泉說,他回憶被美軍炮轟的畫面很奇怪,就像一部無聲電影,到處都是光點閃爍,就是沒有爆炸聲。

在雙方交替爭奪的幾個月裡,整個石峴洞北山已經被炮火犁了不知多少遍,所謂的戰壕早已經被炸平或填平,戰士們的掩體就是一個個炮坑,借以躲過橫飛的彈片。或者就把敵人乃至戰友的尸體堆成垛,趴在上面射擊。

那個碉堡是陣地上最“安全”的角落,戰士們將它留給了幾位重傷員和蔣慶泉的步話機。

蔣慶泉一直在對著步話機呼叫著炮火。戰斗最激烈的時候,敵人眼看要沖上陣地,他抄起槍往外沖,卻被身旁的傷員抱住了腿,一下子扑倒在地。那位戰士告訴他:“有你在才有我們,快叫大炮打呀!”

石峴洞北山各處位置、敵人運動的通道等等早已標定,蔣慶泉向炮兵報告著射擊目標。炮彈像長了眼睛,四處開花,敵人一次次的進攻被打退了。

到27日晚,負責接應的4連上來了。在敵人不間斷的炮火覆蓋下,他們付出了比5連更慘重的代價。到達陣地的隻有4連長和幾個戰士。4連長找到蔣慶泉,告訴他說:“我還要到別的陣地上去,你們再堅持一下,6連很快就上來。”

4連長走了,6連卻始終沒有上來。石峴洞北山上能夠繼續戰斗的戰士不到10個人了。

28日,美軍的攻擊更加凶猛,蔣慶泉呼叫來的炮火並沒能完全壓制住他們的進攻。美軍的步兵已經逼近到可以看清對方眉眼的距離。

“就看著戰友扑通扑通地倒下去,一個接一個。”蔣慶泉說,那個攔著他不讓他出碉堡的戰士守在碉堡口,頭被打碎了,胸口也噴著血。

僅存的幾位戰士也退到了碉堡之內,出入口被敵人密集的近射火力封死了,戰士們露不了頭,一個接一個地往外甩著手榴彈。

蔣慶泉仍在呼喊著炮火:“10米,開炮,不要管我!”

“向我的碉堡開炮!”

然而,這一次,炮火並沒有像他要求那樣到來。倒是美軍發射的一枚火箭彈命中了碉堡,步話機被炸壞了。緊接著一顆瓦斯彈扔了進來,瞬間白煙滾滾,蔣慶泉昏了過去。

“為什麼不開炮?”這成了蔣慶泉此后五十多年無法釋懷的一個心結。

蔣慶泉敘述到這個情節的時候,記者向他提出了一個問題:“如果那時開炮了,您在碉堡中,是不是也可能炸不到?”

對一個被埋沒多年的老英雄來說,這個問題明顯帶有懷疑色彩。在確定自己安全的情況下呼叫炮火轟擊,和主動要求與敵同歸於盡是不能等量齊觀的。記者也猶豫很久尋找措辭,但問出的問題還是非常直白,很擔心蔣慶泉會覺得被冒犯。

蔣慶泉愣了一下,說:“這我還真不知道。那時候打急眼了,管什麼死活?從那天上了陣地,我就沒想能活著下去。”

隨后,他又想了想,很明顯不是在考慮他的回答會不會影響到英雄的成色,而是很認真地在思考記者的問題:“恐怕還是能炸死我。那個碉堡是個小山洞改的,被炸了好多次,好多地方都已經炸透了,就用石頭堵著。要不是有步話機擋著,美軍的那個火箭彈就炸死我了。”

“死是我的光榮。”蔣慶泉說。

戰俘營的三個月

蔣慶泉被腦門和后背傳來的劇痛疼醒了。他發現自己被人拽著雙腳往山下拖,是美軍!掙扎了一下,隨即招來凶狠的一擊,又暈了過去。

再次醒來時,蔣慶泉已經被扔在了一輛卡車上。自己的腦門不知何時被彈片擊中了,鮮血糊了一臉。肚子上的傷口也迸開了,撕心裂肺地疼著。

蔣慶泉被俘了。一同被俘的有十來個人,不單來自他們堅守的石峴洞北山主峰,還有鄰近的陣地。蔣慶泉被單獨提了出來。

“可能他們覺得我是個干部吧。”蔣慶泉推測。那時候,志願軍戰士基本都是光頭,以方便在受傷時包扎,隻有機關干部留著頭發。步話機員也“享受”了這個待遇。他的肩頭還貼著步話機的半截皮帶,已經燒焦了,看上去像文件包或者短槍的皮帶。

被俘后,因為重傷,他被送到漢城(今首爾)的醫院,美國醫生對他進行了治療。

“美國的大夫治好了我的傷,護士照顧我吃喝拉撒也盡心盡責,一點不嫌埋汰。我就覺得啊,哪裡都有好人。”蔣慶泉說,“那些天吃得也好,面包牛奶雞蛋,有時還給冰激凌。”

一天,一個中國翻譯陪著一個美國傳教士來到病床前,先是問蔣慶泉:“聯軍待你怎麼樣?”蔣慶泉也老實不客氣地說:“不錯啊,天天這樣就好了。”

翻譯隨后告訴蔣慶泉,按照聯軍的政策,他有三條路可選,去日本,去台灣,回大陸。翻譯建議他去日本,那裡可以給他學習的機會,將來能找到好工作。

蔣慶泉說他要回大陸,翻譯威脅他:“共產黨最痛恨俘虜,回去會被槍斃。”

“就是剮了我,我也得回家!”蔣慶泉說他當時這樣回應對方。

和其他堅持回大陸的志願軍戰俘一樣,他隨即也遭到了要在胳膊上刺下“反蘇反共”字樣的威脅,以強行令其就范。

“我就把胳膊一伸,說,要刺可以,這兩條胳膊你砍去,你隨便刺!”

字最終沒有刺成,蔣慶泉隨即被剝奪了所有優待條件,送往釜山戰俘營。那裡全是堅決要求回國的“死硬分子”,一些戰友的胳膊上真的被刺上了字,他們就用石塊生生把那塊皮膚磨爛。

1953年8月的一天,蔣慶泉和部分堅持回國的戰友突然被帶出戰俘營,押上了一艘登陸艦,被關進了鐵籠。他們一度以為自己要被處決。

實際上,朝鮮戰爭已經宣告結束,中朝軍隊和聯合國軍在板門店簽署了《朝鮮停戰協定》。

蔣慶泉回憶,在交換戰俘的現場,大伙兒像“炸了鍋一樣地哭”,祖國的同志過來了,遞給每個戰士一盒大中華煙。他把上身的囚衣和鞋子都脫下來,狠狠地扔到了地上。

朝鮮戰爭結束后,志願軍歸國戰俘被送到遼寧昌圖的歸來人員管理處。在管理處的一年時間裡,蔣慶泉與另外15名戰士分在同一個班。在他的印象中,每天的生活就是學習政策、寫材料,說清自己被俘后的所有經歷。

在當時人們的心目中,戰俘是個極不光彩的角色,無論有什麼樣的原因,被俘也幾乎會被看做一名戰士的“污點”。

即便是蔣慶泉本人,也為曾經被俘而深感羞愧。唯一能夠讓他感到寬慰的是,部隊恢復了他的黨籍和軍籍。“就算在戰俘營裡,我的黨齡和軍齡也一天都沒少。部隊相信我沒有叛變。”蔣慶泉說。

一年后,蔣慶泉復員。從錦州到大嶺村不到十公裡的路程,他徒步往回走,一直磨蹭到天黑才進了村子,回到了早已空無一人的老屋。

“我那時候覺得沒臉見人。”蔣慶泉說,“別人復員回來都是英雄,我呢?戰俘!憋屈啊!”

半個多世紀,蔣慶泉被“戰俘”兩個字壓得抬不起頭來。他選擇沉默,隱匿起這份負累,也隱匿起自己的英勇,甚至從軍的經歷。連老伴和兒女都不知道他去過朝鮮戰場。“文革”爆發后,這種隱匿多了自我保護的成分:“那麼多戰功赫赫的將軍都被打倒了,更何況我這個‘戰俘’。”他也的確平安度過了“文革”。

蔣慶泉成了大嶺村最不起眼的普通農民。村裡人知道他當過兵,卻不知道他經歷過什麼。務農的日子裡,村裡一些復員回鄉的老兵常聚在一起聊當年的戰斗。有人套蔣慶泉的話,他就說:“我沒打過多少仗,就會唱歌。”他唱的都是戰士間流傳的小調:“笑嘻嘻,樂洋洋,都說濟南府打得真漂亮,守城的蔣匪全交槍,十萬人馬都打光……”村民們聽著新鮮,話題掩了過去。

上世紀60年代,《英雄兒女》上映,大嶺村也來了放映隊。蔣慶泉帶著兒女去看,看到王成“向我開炮”的段落,他仿佛看到了自己。

蔣慶泉說,那天晚上,他大哭了一場。看看坐在旁邊的老伴,補充了一句:“她和閨女兒子都不知道,我用被子捂著頭,一點兒聲都沒出。”

說這話時的老人,神態居然有幾分頑皮得意。那份壓抑哭聲的“憋屈”,在半個世紀后被老人當成了一個輕鬆的談資。

重活一回人

2008年,蔣慶泉到江蘇宜興找到陸洪坤,他終於可以問出那個埋在心底半個多世紀的問題:“為什麼不開炮?”

陸洪坤給出的解釋是,當時炮兵沒有炮彈了。蔣慶泉起初並不能接受:“仗打得那麼激烈,怎麼能沒炮彈呢?一發就夠啊!”

從江蘇回來,蔣慶泉囑咐兒子不要把這件事情說出去。2009年,他讓兒子帶自己去了一趟丹東。在丹東抗美援朝紀念館的石峴洞北山戰斗展台,蔣慶泉看到隻有一幅炮兵陣地的照片,老人突然犯了倔脾氣,一定要把照片撕下來。蔣利費了很大力氣才將他架了出去。

蔣慶泉心裡的那場戰爭還沒有停止。

直到2010年,蔣利的電子郵箱收到了一封郵件。發件者是一位叫山旭的記者。時值抗美援朝60周年,山旭正在准備相關的報道,非常偶然地找到了蔣利六年前留下的聯系方式。電話號碼已經是空號,他隻能用電子郵箱碰碰運氣。

當天晚上,山旭得到了蔣利的回復。此前,山旭已經輾轉聯系到了洪爐,聽他講述過尋找蔣慶泉的故事。山旭馬上趕到洪爐家,告訴他:“蔣慶泉找到了!”

洪爐和蔣慶泉雖然都是23軍老兵,卻並不相識。兩位老人的人生交集已經半個多世紀,卻從未謀面。

兩天后,山旭開車帶著洪爐來到大嶺村,兩位老人長談了近10個小時。

山旭的報道在不久后發表,各路媒體隨后跟進,蔣慶泉以英雄的形象重回社會視野。

蔣慶泉心裡糾葛了半個多世紀的結也解開了。在媒體的幫助下,他前往南京,見到了當年的201團副團長、后來曾任23軍軍長的黃浩。

黃浩從來沒有忘記自己的這個兵。在2003年出版的回憶錄《烽火憶當年》中,黃浩憶及石峴洞北山戰役,寫道:“於樹昌與蔣慶泉的事跡相同,被宣傳出去了。而最早被發現的英雄蔣慶泉,卻被埋沒了。連他的名字都被忘記了,我為此深感遺憾。”

對蔣慶泉一直不能釋懷的“為什麼不開炮”,黃浩告訴他,確實是炮彈供應出了問題。當時戰斗已經進行了兩天,彈藥消耗驚人,志願軍根本打不起和美軍的長時間炮戰。

蔣慶泉追問后續的支援,為什麼4連上去之后,6連沒有跟上?黃浩說:“是我讓6連撤下來的。6連當時打得隻剩5個人了。為了支援你們,犧牲了5個連長。”

至此,蔣慶泉的心結完全解開了。他曾經深恨自己沒能死於戰場,那是因為英雄的身份被“戰俘”完全遮蔽。他終於將這一切釋懷,因為比起那些犧牲的戰友,活著是最大的幸福。

也是在2010年,在洪爐的邀請下,蔣慶泉第一次參加了志願軍老兵的紀念聚會。那次聚會,蔣慶泉記下了讓他感動不已的一幕。

當主持人在台上講出蔣慶泉的故事時,台下一位坐在輪椅上的老人執意要起身上台。那是當年志願軍的一位兵團級首長。身旁的兩位助手阻攔,結果90多歲的老將軍說:“就是死,我也要上去。”

老將軍被攙扶上台。他顫顫巍巍地握住蔣慶泉的手,然后把自己胸前印有“和平萬歲”的紀念章摘下來,交到了蔣慶泉手中。“你是真的英雄!”老將軍說。

提起這一幕,蔣慶泉的聲音帶著顫抖:“這一天來得不晚,讓我重活一回人,在人前當個光明磊落的人。”

英雄得到確認,蔣慶泉並沒有抱怨五十多年的“憋屈”。他告訴記者:“我是軍人,是黨員,不能忘本。”

蔣慶泉的軍旅生涯,其實是從國民黨軍隊裡開始的。1948年春節剛過,為了能吃上飯,20歲的蔣慶泉跟著堂兄蔣慶雲加入了國民黨部隊。后來,遼沈戰役打響,他們隨著大部隊坐船向南潰敗,一路逃到長江邊。

看到國民黨軍敗局已定,蔣慶泉開了小差,准備逃回老家。幾天后,他看見一隊解放軍在燒火做飯。餓極了的蔣慶泉喊了一句,“老總賞碗飯吃吧。”結果一個首長模樣的人揮著手招呼他,“過來過來,吃飯管夠!”

蔣慶泉就這樣成了一名解放軍戰士。給他印象深刻的是,那時候部隊裡“吃飯、洗腳都是任務”,每天必須完成。他自幼失去雙親,是爺爺奶奶拉扯大的。在他的印象裡,隻有最親的人才會提醒他吃飯,要求他每天洗腳。

“那時候國民黨軍什麼樣?我的那個連長,從東北一路逃一路撈,每到一地還要找個小老婆。”

蔣慶泉沒上過學,大字不識,參加了解放軍,部隊在戰斗間隙教他讀書寫字。現在他能結合自己的經歷寫古體詩,還能認得不少拉丁字母,全是那時候打下的基礎。

他在解放軍中立過功,入了黨。“我的一切都是部隊給的。”蔣慶泉說。

1990年,蔣慶泉的事跡還不為人所知,堂兄蔣慶雲從台灣回鄉探親,給他帶了一個金戒指和一套西裝。看到他有些寒酸清苦的生活,蔣慶雲說:“當年你逃跑我要是攔著就好了。”

蔣慶泉卻說他不后悔,兒女孝順,衣食無憂,這樣的日子挺好。“其實我哥在台灣也不是有錢人,他的日子比我現在也沒好到哪裡去。”

蔣慶泉對現在的生活很滿足。他現在每個月有900元的補助,“在農村夠生活了。”民政部門為他辦理了醫保,看病基本不用花錢。因為在戰爭年代受過損傷,他有一隻眼睛一直看不清東西。前兩年病情嚴重,幾近失明。錦州最好的醫院為他免費手術,徹底治好了眼疾。

英雄的身份公開后,蔣慶泉成了知名人物,經常有部隊、政府機關、民間組織邀請他去各地作報告。在給記者展示照片的時候,他津津樂道自己曾經去過的地方,比講起自己的戰斗故事要繪聲繪色得多。

蔣慶泉說,有機會他真想去趟美國,想見見那個扎了他一刀、被他咬了一口的美國兵,只是不知道他是否還在人世。“我就想告訴他,大家都是朋友了,再也不要打仗了。”

|