符國凡 周霞飛

2016年06月30日08:05 來源:人民網-中國共產黨新聞網

青年任弼時

父親大人膝下:

前幾天接到四號手諭,方知大人現已到省,身體健康,慰甚。千裡得家書,固屬喜極,然想到大人來省跋涉的辛苦,不能說是非為衣食的奔走所致,若是,兒心不覺頓寒!捧讀之余,淚隨之下!連夜不安,寢即夢及我親,悲愁交集,實不忍言。故兒每夜閑坐更覺無聊。常念大人奔走一世之勞,未稍閑心休養,而家境日趨窘迫,負擔日益增加,兒雖時具分勞之心,苦於能力莫及,徒叫奈何。自后兒當努力前圖,必使雙親稍得休閑度日,方足遂我一生之願。但兒常自怨身體小弱,心思愚昧,口無化世之能,身無治事之才,前路亦茫茫多乖變,恐難成望。隻以人生原出謀幸福,冒險奮勇男兒事,況現今社會存亡生死亦全賴我輩青年將來造成大福家世界,同天共樂,此亦我輩青年人的希望和責任,達此便算成功。惟禱雙親長壽康!來日當可得覽大同世界,兒在外面心亦稍安。

北行之舉前雖有變,后已改道他進,前后已出發兩次,來電雲一路頗稱平靜,某人十分表歡迎。兒已約定同志十余人今日下午啟程,去后當時有信付回。沿途一切既有伴友同行,兒亦自當謹慎,諒不致意外發生,大人盡可勿念過遠。既專心去求學,一年幾載,並不可奇,一切費用,交涉清楚,隻自己努力,想斷無變更。至若謀學上海,兒前亦籌此為退步之計,不過均非久安之所,此事即可成功,彼即當作罷論。

昨勝先妹妹來函雲陳宅有北遷之舉,不知事可實否?儀芳讀書事,乃兒為終身之謀,前雖函促達泉大哥,彼對兒無正式答復,可怪!

1921年,任弼時赴莫斯科前寫給父親任裕道的信

這是任弼時1921年5月赴莫斯科學習追求革命真理前在上海寫給父親任裕道的信。

1920年,年僅16歲的任弼時加入了由毛澤東、何叔衡組織的“俄羅斯研究會”,首批推薦赴上海外國語學社學習,為留蘇俄做准備。1921年5月4日,父親任裕道從長沙來信,勸任弼時“謀事上海”,從長計議。任弼時接信后“捧讀之余,淚隨之下”。盡管他非常體貼父母,理解此時此刻父親的矛盾心情,但決心已下,豈能因兒女情長而改變行動計劃,他“連夜不安”,終於在啟程之日,飽含真情地寫下這封家書,語多勸慰,並表述自己的抱負和決心。信中寄寓了他對事業、對父母、對未婚妻的無限情懷。

父子情深

1904年4月30日,已過而立之年的教師任裕道迎來了他的兒子任弼時。任弼時啟蒙甚早,從三四歲開始父親就教他習字誦詩、篆刻繪畫,並且給他講岳飛精忠報國的歷史,花木蘭代父從軍的故事。5歲,任弼時便跟隨父親在湖南省公立作民小學寄宿課讀,7歲又隨父親輾轉任氏族學序賢小學就讀。1915年夏天,任弼時初小畢業時,恰逢長沙第一師范學校設高小部招收新生,父親寫信給長沙的親戚問明情況后,決定讓任弼時去投考。任弼時在父親的帶領下,徒步去長沙投考。被錄取后,年僅11歲的任弼時便離開了家鄉,告別了父母和妹妹,開始了新的學習生活。身為教師的任裕道十分關心兒子的學習和成長,對任弼時的影響也是巨大的。任弼時深愛他的父親,所以在赴莫斯科前的信中說:“方知大人現已到省,身體健康,慰甚。”“千裡得家書,固屬喜極。”

此前,任弼時一直在求學。從湘陰到長沙,從長沙到上海,父親為兒子的成長傾注了大量的心血,即將赴莫斯科,任弼時百感交集,作為父母唯一的男孩子,無法幫助父親的歉疚,令他 “連夜不安”。他在信中說:“常年大人奔走一世之勞,未稍閑心休養,而家境日趨窘迫,負擔日益增加,兒雖時具分勞之心,苦於能力莫及,徒叫奈何。”同時,為了消除父母對兒子遠行的擔憂,他在信中說:“北行之舉,前雖有變,后以改道他進,前后已出發兩次,來電雲一路頗稱平靜,某人十分表歡迎。兒已約定同志十余人今日下午啟程。去后當時有信付回。沿途一切既有伴友同行,兒亦自當謹慎,諒不致意外發生……”父子情深,可見一斑。

拳拳抱負

盡管任弼時非常體貼父母,理解父親的矛盾心情,但好男兒志在四方,抉擇中他堅守了自己的志向。為安慰雙親,任弼時化離別之苦為動力,向父親表述自己的人生觀和價值觀。他在信中寫道:“隻以人生原出謀幸福,冒險奮勇男兒事,況現今社會存亡生死亦全賴吾輩青年將來造成大福家世界,同天共樂,此亦我輩青年之希望與責任,達此便算成功。”這段話強烈地表達了任弼時憂國憂民的愛國意識和救亡圖存的遠大抱負。20世紀初的中國風起雲涌,國家內憂外患,社會極端不平。天下興亡,匹夫有責,17歲的任弼時終於找到了一條既能謀求自立又能實現改造社會的理想道路。他自覺地將“造成大福家世界”作為自己的宏願和對中國社會應盡的責任,堪稱時代的典范。他同當時毛澤東吟出的“指點江山,激揚文字,糞土當年萬戶侯”,周恩來發出的“為中華之崛起而讀書”,同屬五四時期先進青年救國救民的呼聲。

1924年7月下旬,任弼時結束了莫斯科東方勞動者共產主義大學的學習生活,准備回國。臨行前夕,他拜謁了列寧墓。在紅場上,堂兄任作民問他:“你已經決定把一生獻給革命事業了嗎?”“決定了!”20歲的任弼時回答得簡短而堅毅。

此前和此后,任弼時以鋼鐵般的意志和刻苦耐勞的精神為之奮斗了30年,為中國革命做出了巨大貢獻,成為一代革命領袖。

1925年,任弼時擔任團中央總書記,1927年5月在中共五大上當選為中央委員,1927年8月7日當選為中共臨時中央政治局委員,1928年在中共六大上繼續當選為中央委員。1928年至1929年他曾兩度被捕入獄,遭受了各種酷刑,因此落下病根。1931年,他在中共六屆四中全會上當選為中央政治局委員。1935年11月,他與賀龍率紅二、紅六軍團長征,長征中擁護以毛澤東為代表的中共中央,同張國燾作堅決斗爭,力促紅軍三大主力勝利會師。

抗日戰爭爆發后,任弼時任八路軍政治部主任,和朱德、彭德懷等率八路軍開赴山西前線抗戰。1938年3月,他代表中共中央赴莫斯科向共產國際匯報中國抗戰形勢與中國共產黨的工作和任務,取得了共產國際的大力支持。1940年3月回國后,他參加了中共中央書記處工作。1941年9月,他任中共中央秘書長,協助毛澤東領導“整風”運動和“大生產”運動,並受中央委托主持《關於若干歷史問題的決議》的起草工作。1943年3月,他與毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德組成以毛澤東為首的中共中央書記處。1945年,他在中共七屆一中全會上當選為中央政治局委員、書記處書記。

1946年后,任弼時和毛澤東、周恩來一起轉戰陝北,協助毛澤東指揮人民解放戰爭,制定中國共產黨的土地政策和開展土地改革工作。1949年初,他指導建立中國新民主主義青年團,被推選為團中央名譽主席。

任弼時對事業和工作恪守著“能堅持走一百步,就不該走九十九步”的准則,長期抱病工作,逝世時年僅46歲。他為了當初的抱負和決心戰斗到生命的最后一刻。

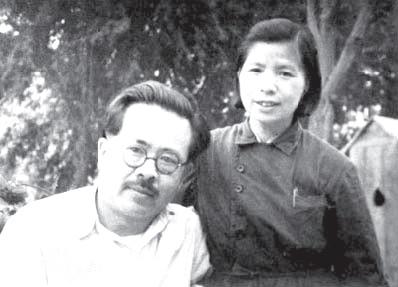

任弼時與妻子陳琮英合影

伉儷情深

任弼時在這封家書中除了父母以外,他最為惦記的是自己青梅竹馬的未婚妻陳琮英。信中說“儀芳讀書之事,乃兒為終身之謀”,由此說明了任弼時對陳琮英讀書的重視。

任弼時和陳琮英的婚姻始緣於父母之命。1897年,任裕道的原配妻子陳氏不幸病故。不久,任裕道續娶了朱宜,他與前妻感情很好。續弦時,任家與陳家相約,下一代人一定與陳家再續姻親。1904年,任弼時一出生就與年長兩歲的陳氏侄女陳琮英結下“娃娃親”。從此,他們青梅竹馬,兩小無猜。

陳琮英自幼喪母,從小即隨兄嫂生活,12歲便進入長沙北門外一家織襪作坊當童工。任弼時在湖南第一師范附小讀書的3年中,任弼時家的經濟狀況越來越差,心地善良的陳琮英常常用織襪子得到的微薄收入接濟任弼時。

1920年8月,任弼時前往上海外國語學社學習俄文,做赴蘇俄學習前的准備。這一年,陳琮英已是18歲的大姑娘了。她明知任弼時此行難料歸期,卻毫無怨言地支持他的選擇:“你放心地去吧!家裡有我照料。”說罷,遞上兩雙她親手織的棉紗襪子。從此,兩人一別6年。在此期間,陳琮英考入半工半讀的自治職業學校,文化水平有所提高。1924年8月,任弼時回國之后在上海工作,當時上海的一些年輕知識女性,對剛從蘇聯回國的青年運動的杰出領導人任弼時,產生了愛慕之心。對此,任弼時毫不動心,思念的仍是曾經同苦共難的未婚妻陳琮英。1926年3月,黨組織決定接陳琮英來上海,參加黨的地下工作。由於從小營養不良,加上繁重的童工勞動,陳琮英的個頭還跟6年前一樣,一點也沒長高。一位是從蘇聯留學歸來的大學教授,另一位卻是沒有正式進過學堂門的織襪女工,兩人因為共同的理想、共同的奮斗目標結合在了一起。

從此,陳琮英開始了新的人生,跟隨任弼時踏上了艱辛、漫長的革命征程,成為任弼時的左膀右臂,兩人相濡以沫地走過了幾十年烽火連綿的戰爭歲月。如果說任弼時最初接受這個婚姻是源於對任裕道的孝心,那麼發展這樁婚姻的基礎卻是任弼時的真誠和陳琮英的執著。

任弼時1921年5月的這封家書話語不多,但情真意切,將自己的追求和對親人的眷戀表現得淋漓盡致。可以說,這是一封寄寓滿腔真情的家書,更是一封充溢青年學子激情昂揚的愛國情結的家書。

頻道精選

| 相關專題 |

| · 期刊選粹 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”