|

1928年黨的第六次全國代表大會后,蔡和森受到黨內立三路線的排斥。為不加重母親的負擔,蔡和森兄妹將母親送回老家。就這樣,葛健豪又回到家鄉。沒想到,此后,她再也沒有外出的機會了,也沒有見到兒子蔡和森。1931年蔡和森在廣州犧牲。黨組織和家裡的人一直沒有將這一消息告訴她。

葛健豪回到一點財產也沒有的老家,一直過著貧寒的晚年生活。盡管如此,葛健豪依舊樂觀的生活,養魚、種花,栽樹,帶著孫輩在田間勞動。

黨對這位革命老人及其后代非常關注。抗日戰爭前后,黨曾派人把她的孫兒、孫女送去蘇聯。1938年,周恩來同葉劍英來到長沙時,還專門派人到石板沖,想把她接出去,但她為不加重組織的負擔,堅持要住在鄉村,直至1943年3月16日(農歷二月二十一日),葛健豪去世,享年78歲。臨終時,她還不知道兩個兒子和兒媳已經犧牲,她曾囑咐長女蔡慶熙要寫信告訴他們:“母親已看不到他們的事業的成功了,但革命一定會勝利的。”

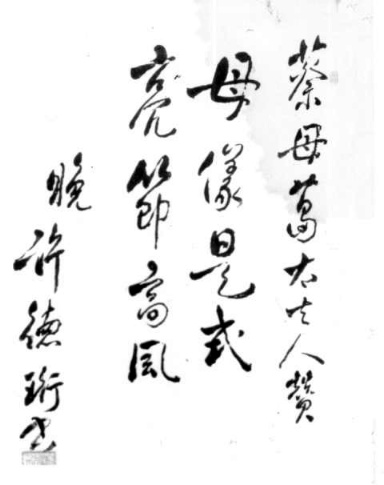

許德珩為葛健豪題詞

毛澤東在延安得知葛健豪逝世后,提筆寫了“老婦人,新婦道﹔兒英烈,女英雄”的挽聯。

這位偉大的母親為中國革命養育出了出類拔萃的人:兒蔡和森、媳向警予、女蔡暢,女婿李富春——四位中央委員。

葛健豪去世后,由她的長女蔡慶熙將其安葬於雙峰縣金田石板沖。

為紀念這位平凡而偉大的母親,1985年9月,雙峰縣人民政府為她立碑:“蔡母葛健豪紀念碑”,碑名由陳雲同志題寫。全國人大常委副委員長許德珩題寫了“母儀是式,亮節高風”,並題詩:“豪杰蔡家多,兒女萬人歌,堪為烈母頌,留學創先河。”

蔡母葛健豪雖非中共黨員,卻破例立傳於《中共黨史人物傳》第六卷,是其中唯一的一位非黨人士。

(作者單位:湖南省雙峰縣委黨史辦)

|