裴高才

2016年08月04日08:05 來源:人民網-中國共產黨新聞網

范熙壬(前右一)全家福

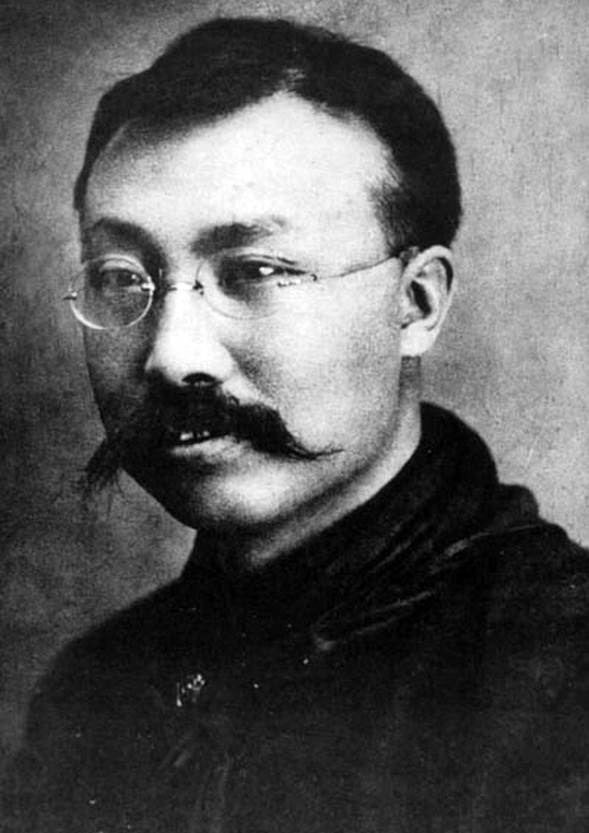

李大釗

曾幾何時,筆者為撰述《共和先驅·范熙壬》一書,在台灣詩人范延中那裡,發現了范熙壬營救李大釗的書信《致楊鄰葛督軍書》,裡面披露了一些鮮為人知的內情。那麼,范熙壬緣何會營救李大釗呢?

師生接力辦學刊

范熙壬是清末民初頗具傳奇色彩的學者與社會活動家。他幼承家學,壯志凌雲,有“神童”之譽。他在兩湖書院嶄露頭角,於19歲成為“父子同科”的舉子,並獲得光緒皇帝的御賜金匾。民國初年,他高票當選首屆國會議員與憲法起草委員會候補委員。

他本是封疆大吏張之洞的得意門生,完全可以從此平步青雲,享受榮華富貴。但為了國家的振興,他毅然參加“公車上書”,失敗后,以初試、復試第一的佳績考入京師大學堂。繼而,他負笈東瀛,創辦《新譯界》,翻譯《資本論》,探索法治救國之路。1909年,范熙壬從日本京都帝國大學法科畢業后回國,在清廷參與編纂法典、修訂法律等立憲工作。

《新譯界》發刊詞

1910年10月3日上午,范熙壬作為資政院一等秘書官兼機要科長,見証了資政院的開院典禮。此間,他還擔任資政院速記學堂教務長,為變法培養急需人才。

盡管如此忙碌,范熙壬仍應天津北洋法政專門學校的舉辦人湯化龍、孫洪伊之邀,往返於京津之間,兼任學堂教習。任教期間,他對正在法政學堂就讀的“北洋三杰”之一的李大釗非常賞識,李大釗也十分敬重這位師長的人品與學問。此后,他們成為了亦師亦友、志同道合的好友。

民國開國大典,范熙壬冒著炮火,繞道海路,南下滬寧出席。南北統一后,他響應孫中山號召,積極參加國會議員競選,並在湖北第一選區高票當選。從此,他便全身心地投入到立法與護法的工作之中。

一天,李大釗在學校圖書館發現了范熙壬、湯化龍等於1906年留日時創辦的《新譯界》雜志,他如飢似渴地閱讀。范熙壬在雜志發刊詞中開宗明義地說:“吾輩之志不過欲結合群智群力,傾熱血,揮新淚……”其目的之一,在於通過翻譯世界政法(含政治、經濟、法律三目)書籍以啟蔽通塞,欲“變吾國政法界為極良政法界”。

李大釗通讀后深受啟發,經過認真思考,也想效法師長,參與籌建法政學會及創辦月刊。1912年初秋,他專程到北京,把自己的想法向范熙壬與北洋法政學校校董孫洪伊等一吐為快,得到了師長的大力支持。9月前后,北洋法政學會成立,李大釗與郁嶷擔任該會編輯部長,負責編輯出版會刊《言治》月刊。《言治》選擇於國會成立之日——1913年4月1日正式出版。

此間,北洋軍閥踐踏法律,秘密策劃喪權辱國的“善后大借款”。4月26日夜至27日凌晨,急於得到借款的袁世凱,密派國務總理趙秉鈞、外交總長陸徵祥、財政總長周學熙為全權代表,在北京匯豐銀行大樓與英、法、德、俄、日5國銀行團做最后的談判,幾乎全部答應了列強的苛刻要求,簽署了2500萬英鎊的《中國政府善后借款合同》。

“善后大借款”協議簽訂后,輿論嘩然,社會各界紛紛譴責袁氏的賣國行為。當時,正值宋教仁被刺不久,人人自危,但范熙壬不顧個人安危,公開同袁世凱政府叫板,於1913年5月19日在國會上提出了《眾議院質問善后借款合同事宜書》(六條)。他說:“此次中國政府善后借款為數二千五百萬金鎊,利息五厘,折扣八四﹔而又監督財政,干涉鹽務。條件之嚴酷,為從來所未有。亡國之慘,即在目睫。……熙壬等今列舉數端,應請政府限期答復……”

李大釗則與師長內外呼應,在《言治》上共發表了34篇(首)詩文,對軍閥官僚禍國殃民的種種劣跡,進行了揭露與斥責。他在《言治》第1期上發表的《大哀篇》一文中指出:“所謂民權者,少數豪暴狡獪者之專政,非吾民自主之政也﹔民權者,少數豪暴狡獪者之竊權,非吾民自得之權也。”又在《言治》第3期上發表了《隱憂篇》,矛頭直指北洋軍閥。

1913年冬,經范熙壬、孫洪伊和湯化龍力爭,李大釗獲得了公費留日資格。同時,還促成他偕湯化龍之子湯佩鬆一同赴日。

原來,因佩鬆幼年生活優裕,頑皮驕縱,受祖母溺愛,不喜讀書。湯化龍為了改變這種狀況,決心讓佩鬆離開祖母,讓妻子陪佩鬆到日本去讀中學。於是,湯化龍約范熙壬一同與李大釗商量,想借李大釗留日之機,把佩鬆帶出去磨練一番。

師長如此信賴,李大釗當即滿口應承。李偕佩鬆母子到東京后,11歲的佩鬆進入貴族學校目白中學讀書。不久,24歲的李大釗考入早稻田大學深造。接下來,佩鬆嚴格按李大釗的安排,每個周末下午到李大釗處,由李請人為湯補習英語,然后湯向李匯報每周在校的學習情況。只是佩鬆母親於1915年去世,次年李大釗也歸國,佩鬆因此於1917年回國,考入清華學校就讀。據后來成為中國科學院院士、著名植物生理學家的湯佩鬆回憶:“我小時候(留日)是李大釗照料的。我很佩服李大釗,但他很內向,從不搖旗吶喊,他做人修養很棒。……我那時11歲,父親叫我母親、姐姐都去,把我托付給李大釗,李大釗是他的得意門生。”

1916年5月中旬,范熙壬、孫洪伊、湯化龍讓李大釗提前回國,迎接反袁斗爭勝利后的新形勢。回國后,李大釗應湯化龍之邀,創辦了《晨鐘報》並任總編輯。他那篇著名的社論《晨鐘之使命——青春中華之創造》,實際是該報的發刊詞。不久,因李大釗與梁(啟超)、湯改良派的理念相左,遂辭職與幾位友人另辦報紙《憲法公言》。《憲法公言》停刊后,他又應《甲寅》日刊主編章士釗之請,做編輯工作。1917年11月,李大釗結束了流亡生活,返回北京。次年1月,經章士釗舉薦,29歲的李大釗擔任北京大學圖書館主任。隨后,他與陳獨秀、胡適、魯迅等一起,成為新文化運動的旗手。

俄國十月革命勝利后,極大地鼓舞和啟發了李大釗,他先后發表了《法俄革命之比較觀》《庶民的勝利》《布爾什維主義的勝利》等文章和演說。這些宣傳馬克思主義的文章,對在堅持議會斗爭中屢遭挫折的范熙壬影響很大。后來,在李大釗的介紹下,范熙壬秘密加入了中國共產黨。國共第一次合作時,他們又一起在孫中山身邊工作。

聯文同祭孫中山

1924年10月22日,馮玉祥發動了“北京政變”,宣布成立“國民革命軍”,當即將賄選總統曹錕囚禁於中南海延慶樓,繼而控制北京局勢。

在召開軍政會議的25日,馮玉祥發出通電,邀請孫中山北上,共商國事,並提出召開由各實力派參加的國民會議,產生正式政府。

此時的范熙壬非常興奮,經他與李大釗等人士的積極奔走呼號,終於促成奉系張作霖、皖系段祺瑞與孫中山形成“反直三角同盟”。

曹錕的倒台,也讓范熙壬等拒賄國會議員看到了一絲法統重光的希望,但他們又不願與曾經充當曹錕御用工具的賄選議員為伍。於是范熙壬與居住天津的40余名拒賄議員,響應上海的拒賄議員褚輔成、田桐等30余人的倡議,於11月10日在津設立“反對賄選議員辦事處”,並電邀在滬拒賄議員北上。

此時的段祺瑞與張作霖也故作姿態,於11月1日電請孫中山北上主持大計。當時正值國共第一次合作,因李大釗與范熙壬等人士力舉孫中山北上,孫遂於4日接受邀請,10日發表了《時局宣言》(即《北上宣言》)。

為歡迎孫中山北上,會議推舉范熙壬為臨時主席,參與系列活動。

此時的孫中山,不顧海風凜冽,日夜兼程,於12月4日抵達天津,抱病接見各界人士。范熙壬等代表國會在天津歡迎中山先生時,擬“於歡迎之便詳達組織非常會議之意”,爭取孫中山的支持。但因孫中山身體的原因,“未能切實接洽”,故請范熙壬、彭養光、王用賓、張繼等議員留津,“就近與中山協商”。這時,李大釗與范熙壬等致力於籌備召開國民大會。報界在刊發孫中山與范熙壬等各界名流在天津張園的大幅照片時稱,這象征著國(國民黨)、共(共產黨)、群(議員)三方的真誠合作。

12月31日,孫中山抵京,其后便沉疴不起。1925年1月26日下午,他病情加重,不得不住進協和醫院治療。經專家會診,決定於晚9點動手術。打開腹腔后,方知已到肝癌晚期。由於孫中山不能正常工作,范熙壬與李大釗一直四處奔波,日夜起草文件。在李大釗的主持下,國民會議促成會全國代表大會終於在京隆重開幕。孫中山聽到這一消息,精神為之一振,他激動地對宋慶齡說:“我真感謝守常(即李大釗)呵!這標志著民眾已唾棄了善后會議,開始了自行召集國民會議,以奠國基的斗爭。”

3月12日,彌留之際的孫中山,雖然早上醒來,但已說不出一句完整的話。然而,在生命的最后時刻,他仍然斷斷續續地發出內心的吶喊:“和平,……奮斗,……救中國”。9點30分,孫中山溘然長逝。

孫中山逝世后,國民黨立即組成治喪處,由李大釗擔任秘書股中文主稿。他們根據先生“我一生仰慕列寧,我希望死后能像列寧一樣的殯殮”的遺願,在當天將遺體送協和醫院做防腐手術,並通電全國黨員戴黑紗,停止娛樂宴會7日。頓時,海內外的華人紛紛集會,悼念這位世紀偉人。

3月14日,范熙壬主持召開國會非常會議特別會議,決定為孫中山舉行國葬,下半旗致哀,並要求財政部撥出治喪費10萬元。

在3月26日的公祭大會上,李大釗懷著悲痛的心情參與組織了追悼會,並送了一幅長長的挽聯:

廣東是現代思潮匯注之區,自明季迄於今茲,漢種孑遺,外邦通市,乃至太平崛起,類皆孕育萌興於斯鄉﹔先生挺生其間,砥柱於革命中流,啟后承先,滌新淘舊,揚民族大義,決將再造乾坤﹔四十余年,殫心瘁力,誓以青天白日,滿地紅旗,喚起自由獨立之精神,要為人間留正氣。

中華為世界列強競爭所在,由泰西以至日本,政治掠取,經濟侵凌,甚至共管陰謀,爭思奴隸牛馬爾家國﹔吾黨適丁此會,喪失我建國山斗,雲淒海咽,地黯天愁,問繼起何人,毅然重整旗鼓﹔億兆有眾,惟工與農,須本三民五權,群策群力,遵依犧牲奮斗諸遺訓,成厥大業慰英靈。

這一天,當年一起留日的范熙壬、范熙申、范熙績昆仲3人分別代表國會、海軍、陸軍一同出席公祭儀式,范熙壬還以悲痛萬分的心情代表國會議員起草祭文《祭前大總統孫中山先生文》。祭文這樣寫道:

維中華民國十四年三月二十六日,國會非常會議議員孫光庭等279人,謹薦酒醴庶羞,昭告於前大總統孫中山先生之靈。辭曰:

昆侖東趨,脈維三分,南極大庾,赤縣畇畇。瀛海外環,苞奇孕秀,挺生我公。邦家重構。……會創興中,館辟大同,神州輿誦,靡然響風。……辛亥仲秋,武昌建國,雲集響應,民怒盡赫。公曰歸哉,時不再來,定都金陵,寶歷遂開。功成弗居,法堯禪舜,中國一人,抵華盛頓。……

營救李大釗始末

樹欲靜而風不止。1926年春,白色恐怖又籠罩京畿。

3月12日,馮玉祥率國民革命軍與奉系軍閥作戰期間,兩艘日本軍艦護衛奉軍軍艦進入大沽口,並炮擊國民革命軍,造成守軍死傷10余名。國民軍開炮自衛還擊,將日本軍艦逐出大沽口。

3月16日,日軍竟以國民軍破壞了《辛丑條約》為由,與英、美、法、意、荷、比、西等8國公使,向北洋軍閥段祺瑞執政府發出最后通牒,提出“拆除大沽口國防設施”的無理要求,並限令48小時內答復,否則以武力解決。同時各國派軍艦雲集大沽口,用武力威脅北洋政府。

連日來,國共兩黨的北方領導人在北京開會,俄文法政學院校長徐謙,以中國國民黨執行委員會代表的身份,同李大釗領導的中國共產黨北方區委決定:組織各學校和群眾團體在天安門集會聲討侵略者。

3月18日,國民黨北京執行部、北京市黨部,中共北方區委、北京市委,北京總工會、學生聯合會等團體,與80多所學校約5000多人,在天安門舉行“反對八國最后通牒的國民大會”,廣場北面臨時搭建的主席台上,懸挂著孫中山遺像和“革命尚未成功,同志仍須努力”的對聯。台前橫幅上寫著“北京各界堅決反對八國最后通牒示威大會”。

李大釗、徐謙、趙世炎、陳喬年等北方區委主要領導參加了大會,大會決議:“驅逐八國公使,廢除一切不平等條約,撤退外國軍艦……”大會結束后,李大釗率領隊伍舉行了聲勢浩大的游行,他們從天安門出發,來到段祺瑞執政府(今中國人民大學清史研究所)門前廣場請願。段祺瑞即令執政府內的預伏軍警以武力驅散游行隊伍,結果造成當場死亡47人、傷200余人的慘劇。死難者中有北京女子師范大學學生劉和珍、楊德群。李大釗和陳喬年也負了傷。

段祺瑞在知道政府衛隊打死徒手請願的學生之后,趕到現場面對死者長跪不起,並表示從此終生食素,以示懺悔。同時執政府用嫁禍卸責的手法,反誣徐謙等人假借“共產學說”謀亂,下令通緝徐謙、李大釗、李煜瀛、顧兆雄、易培基5人。張作霖則派奉軍闖進北大、女師大、俄文法政學院及報館等,大肆查禁進步書刊,搜捕進步人士。

3月20日,中共中央發表了《為段祺瑞屠殺人民告全國民眾書》,號召“全國商人、學生、工人、農民、兵士,應急起聯合起來,不分黨派,一致奮斗,發動一個比五卅運動更偉大的運動,以雪最后通牒之恥”。23日,北京各界人士、各社會團體、各學校齊聚北京大學大操場,舉行“三·一八死難烈士追悼大會”。魯迅題寫挽聯:“死了倒也罷了,活著又怎麼做。”后又就此慘案連續寫了7篇檄文。由劉半農作詞、趙元任譜曲的《哀歌》則唱遍京城。

此時的范熙壬,一方面與一批社會賢達發表通電,譴責北洋軍閥的野蠻行徑,另一方面與同仁積極斡旋集會,通過了屠殺首犯“應聽候國民處分”的倡議。京師地方檢察廳對慘案進行了調查取証,並正式認定:“此次集會請願宗旨尚屬正當,又無不正侵害之行為,而衛隊官兵遽行槍斃死傷多人,實有觸犯刑律第311條之重大嫌疑。”迫使段祺瑞頒布對死難者家屬“撫恤令”,國務院“閣員總辭職”。

基於北洋軍閥制造的白色恐怖,同時為了保存革命實力,3月底,李大釗帶領國共兩黨北方領導機關,遷入相對安全的東交民巷蘇聯大使館旁邊的舊俄兵營內,繼續領導北方的革命斗爭。因為《辛丑條約》明文規定,中國軍警不得隨意進入東交民巷使館區,更不准攜帶武器入內。

東交民巷公使館區入口處舊貌

4月9日,馮玉祥部將鹿鐘麟發動兵變。4月20日,段祺瑞通電下野。繼而,直系軍閥吳佩孚轉而與奉系勾結,聯合反擊國民軍,國民軍被迫全軍退守南口一帶。

此時控制北京的奉系軍閥,把鎮壓共產黨作為首要任務,到處張貼告示“宣傳赤化,主張共產,不分首從,一律死刑”。

再說李大釗自從遷入東交民巷后,奉系軍閥張作霖為破壞國共兩黨北方領導機關,進行了一系列的陰謀活動。首先是派遣特務偽裝人力車夫,天天在兵營門口窺視,對從兵營出來的人跟蹤盯梢,直至逮捕拷問。李大釗的交通員閻振山和到市內買菜的工友張全印,就是這樣被捕的。

接著,他們為了弄清兵營內部的詳情,利用兵營內招用工友之機,派遣了4名暗探打入兵營。這4名暗探“在舊俄兵營的3個月裡,將李大釗及其北方局的活動,俱已調查明晰,並且繪圖報告上峰”,導致曾在李大釗身邊工作的李渤海因散發傳單被捕。由於李渤海的變節,“將李大釗隱匿在東交民巷俄國大使館之情報及其他共黨分子名單供出”,“並引導警察廳人員攜帶消防隊設法將李等捕獲”。

1927年初春,有人向李大釗家推薦了一名勤雜工,李大釗發現此人經常鬼頭鬼腦地東張西望,第二天就把他打發走了。原來此人就是當局派來的暗探。敵人知道李大釗的確切地址后,加緊了反革命的部署。局勢越來越嚴峻,李大釗也做了充分准備,他托人買了兩支手槍,以應付隨時可能發生的意外,並燒毀了一些絕密文件。

而此時的張作霖,在將奉軍改稱“安國軍”之后,又派人買通時任公使團團長的荷蘭公使歐登科,並與英、法等國公使交涉,得到簽訂《辛丑條約》8國公使的默許,安國軍可進入東交民巷搜捕。據4月7日北平《晨報》報道:“搜查蘇聯使館已獲荷蘭公使等諒解。”

在帝國主義的支持下,安國軍和京師警察廳的300多名軍警、憲兵、偵探,全副武裝,身佩紅線作為標記,於4月6日上午11點30分進入東交民巷,其頭目則在荷蘭使館內坐鎮指揮。他們首先把住各個路口,隨后進入蘇聯大使館及舊俄兵營內進行搜捕。

李大釗夫婦及子女均被抓走,同時被捕的還有數十人,有共產黨員,也有國民黨左派人士。時稱“李大釗案”為“黨案”。

既然定為“黨案”,就應履行司法程序。為此,范熙壬與好友章士釗、楊度等連日外出奔走,設法營救李大釗。北京國立、私立25所大學校長也緊急集會討論營救李大釗,並希望將此案移交法院辦理。強大的輿論壓力和社會各界的大力營救,使得張作霖害怕舉行公開審判。

為了搜集李大釗策劃“暴動”的証據,這年4月中旬,張作霖特地把“俄國通”張國忱召來整理“黨案”文件。張國忱到北京后,先成立起“搜查蘇聯陰謀文件編譯會”,並將其分為兩個組,每組各5人,張任第一組組長。兩組人員日夜加班翻譯,但沒能發現有組織暴動的計劃和蘇聯准備出兵的重要材料。張作霖大失所望。

於是,他們就對李大釗進行嚴刑逼供。盡管敵人把竹簽扎進李大釗的指甲縫裡,最后剝去了雙手的指甲,但他始終橫眉冷對、堅貞不屈。連當時敵人的報紙也不得不說,李大釗受審時“精神甚為煥發,態度極為鎮靜,自承為馬克思學說之崇信者,故加入共產黨,對於其他之一切行為則謂概不知之,關防甚嚴”。張作霖見硬的不行,又來軟的,特派其親信、奉軍參謀長楊宇霆,企圖以同鄉身份用高官厚祿收買李大釗,同樣遭到了李大釗的嚴辭痛斥。李大釗在《獄中自述》中這樣寫道:“釗自束發受書、即矢志努力於民族解放之事業,實踐其所信,勵行其所知,為功為罪,所不暇計。”

范熙壬得知這一消息后,連續兩次探訪楊宇霆未果,便於1927年4月9日夜給楊宇霆寫了一封信——《致楊鄰葛督軍書》,情理交融地勸其“消弭內爭,協力對外”,不要重蹈張耳與陳余“同胞相殘”的覆轍。

張學良、楊宇霆看了范熙壬的信后,均請求張作霖赦免李大釗。在范熙壬等社會賢達的斡旋下,北洋政府也曾派梁士詒、楊度、羅文干面見張作霖,主張將東交民巷事件中所逮捕的人“移交法庭”處理。

當時奉系軍閥內部也有人認為:“所逮捕者悉為文人,並非軍人。雖密謀赤化,雖屬顛覆國體行為,唯文人與軍人究不能相提並論,……不可高壓而迫其走險。”面對多方壓力,張作霖也曾一度動搖。

哪知,就在此時,奉系頭目張宗昌從山東前線拍來一封電報,謂李大釗是北方革命領袖“赤黨禍根”,“巨魁不除,北京終久危險”。張作霖遂決心下達處死令。為掩人耳目,便隻走了一下“會審”的過場,即由安國軍司令部、京畿衛戍司令部、京師高等審判庭和京師警察廳聯合組成“會審”。“會審”自4月28日上午11點開始,不到70分鐘,就宣判將李大釗等20人處以死刑。

下午1點,李大釗等人被分押6輛囚車,由荷槍實彈的士兵押解到西交民巷京師看守所裡一個絞刑架下。李大釗身著棉袍,鎮定自若地在敵人的鏡頭前留了最后的一張照片,第一個登上了絞刑架,從容就義。

與此同時,經張國忱日夜加班翻譯,公布在蘇聯駐華使館搜出中共黨內文件。其中4月24日刊載於北京《益世報》之《官方續布黨案文件目錄》透露了“介紹范熙壬C·P(中共之英文縮寫)函一件”及“范熙壬加入共產黨”等消息。幸而在各報公布之前,范熙壬得到時任駐日公使的老友汪榮寶密報,方離京避難。

范熙壬晚年歸隱故裡湖北時,將包括書信《致楊鄰葛督軍書》、詩文與文物善本等,打包裝箱寄存在漢上德商協平洋行和好友家中。豈料,不少文物被戰火所毀,而《致楊鄰葛督軍書》卻奇跡般地保存下來。1949年初,其子范延中將其輾轉帶到台灣保存至今。

頻道精選

| 相關專題 |

| · 期刊選粹 |

微信“掃一掃”添加“學習大國”

微信“掃一掃”添加“人民黨建雲”