米艾尼

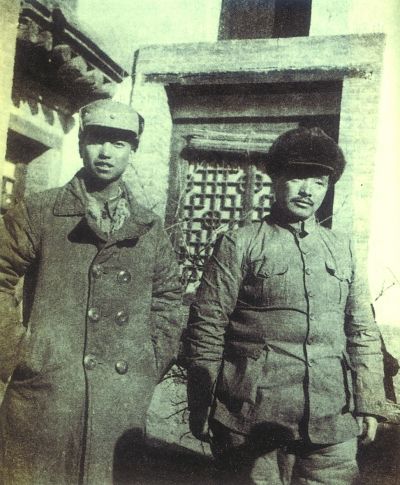

紅六軍團在長征中攻佔湘中新化縣城后部分干部合影。前排左三為王震,左五為蕭克。

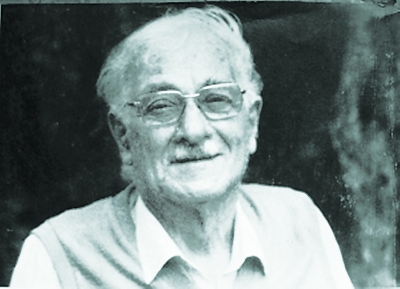

老年薄復禮。

抗戰初期,蕭克(左)和賀龍的合影。

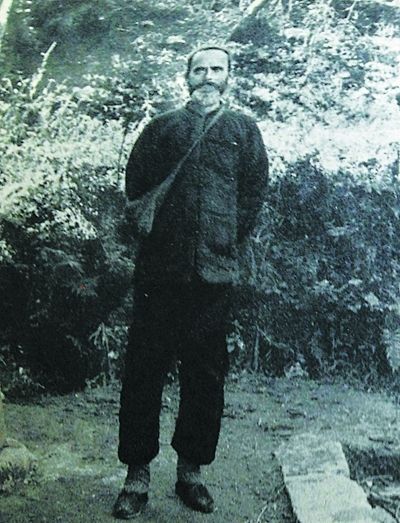

獲釋后的海曼。

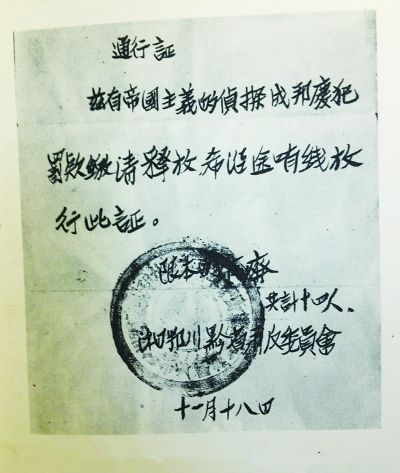

紅軍發給海曼的通行証。

剛開始被紅軍看管起來的外國人總共有七人,即薄復禮夫婦、海曼夫婦及其兩個孩子(大的3歲、小的8個月),另外一個是新西蘭籍英國基督教中華內地會思南教區傳教士埃米·布勞斯小姐。

紅軍佔領舊州的當晚,就分別對五名外國成年男女進行了審訊。軍團領導和保衛局研究后,首先釋放了四名挑夫,將女仆和廚師暫且留了下來,以便照顧幾名外國人的生活。出於人道考慮,對五名外國成年男女也加以區別對待,其中的兩名已婚婦女和兩個小孩當即予以釋放。

蕭克在回憶錄中道出了扣留薄、海二人的另一層原因:

坦率地講,我們扣留他們兩人的主要原因,是從軍事角度來考慮的。西征以來,轉戰五十多天,暑天行軍,傷、病兵日益增多,苦於無藥醫治。我們知道幾位傳教士有條件弄到藥品和經費,於是,提出釋放他們的條件是給紅軍提供一定數量的藥品或經費。

此時的薄復禮,對於抓捕、扣留了他的紅軍仍然心懷恐懼,戰戰兢兢。但幾天后發生的一件事情,令他對共產黨的看法開始產生了一點改觀。

翻譯地圖

在舊州教堂,紅軍有一個意外的收獲——一張外國出版的貴州地圖,對於不熟悉貴州地形的紅軍來說,這張地圖是非常珍貴的。

到達貴州后,紅軍遇到的一個很大的問題就是地形不熟悉,《蕭克回憶錄》中寫道:

貴州是個多山多雨的省份,常聽人講貴州是“天無三日晴,地無三尺平”,到這裡一看,果然如此。山高、谷深、道路窄小。我們從江西、湖南帶的馬,不習慣那種道路,好多都掉到溝裡去了。老百姓也沒有受過我黨和大革命多少影響,對紅軍不大了解。尤其困難的是沒有軍用地圖,全靠找向導指路。對於一支獨立行動的隊伍來說,在一個完全陌生的,又沒有群眾基礎、甚至連地圖都沒有的地區活動,困難是可想而知的。

所以,當蕭克拿到這張寶貴的貴州地圖時,激動的心情也是“可想而知的”。不過,攤開地圖,蕭克不禁又皺起了眉頭:這張地圖不是中文的,上面標的地名全是外國文字,完全看不懂。

蕭克叫來兩個稍懂外語的干部,他們說地圖上不是英文,同樣看不懂。這時,有人提醒說,前些天抓住了幾個外國人,有個叫薄復禮的能講漢語,還認識不少漢字,何不讓他來試試看能不能認識這些“洋文”。

蕭克一聽,趕緊派人把薄復禮找來。

薄復禮拿著地圖一看,認出上面的字都是法文,他還當真法語熟練,把圖上所有的道路、村鎮的名字翻譯了過來。

薄復禮翻譯,蕭克記錄並在地圖上標注。兩人忙了大半夜。不過兩人的交流顯然不隻翻譯地名。薄復禮記得蕭克“希望避免在運動中遇到汽車路”,蕭克則“不僅知道了許多軍事上有用的材料,也知道了他的身世。”

這一天的遭遇,薄復禮在《神靈之手》中有非常詳細的記錄。寫這本書時,薄復禮已經被紅軍釋放,完全不需要出於功利或自保考慮而對紅軍有任何恭維之詞。而他對蕭克的第一印象是這樣的:

我的良心受到質問。他隻有25歲,是一個熱情奔放、生氣勃勃的領導者,一雙明亮的大眼睛閃閃發光,充滿了信心和力量。在艱辛曲折的旅途中,他不屈不撓。顯而易見,他是一個充滿追求精神的共產黨將軍,正希望在貴州東部建立一個共產主義的政權。

令薄復禮感到“良心受到質問”的,是蕭克年輕而充滿熱情的形象和他腦海裡“土匪”的樣子毫不相干,從這個晚上開始,他慢慢地接觸和了解了真正的共產黨人。

蕭克后來回憶說,他當時對傳教士的印象也是不好的,因為認為他們來中國是搞文化侵略,所以把他們當地主一樣看待。但經過與薄復禮合作翻譯地圖的這一晚接觸后,他的看法有了改變。“他幫我們翻譯的地圖成為我們轉戰貴州作戰行軍的好向導。我作為一個獨立行動的軍隊的指揮者,在困難的時候受到人們的幫助,不管時間多久,也難忘記。”

在后面的一路同行中,薄復禮慢慢發現,這支訓練有素的隊伍有很多獨特之處令他瞠目結舌。

外國人的長征生活

離開舊州后,薄復禮、海曼和埃米三人跟隨紅六軍團,開始了他們的“長征生活”。對於這些外國人來說,行軍當然是辛苦的,更不要說是艱苦卓絕的長征。

我們進入了一種新的生活,大部分日子,一天到晚隻吃一頓飯,一天天沒有休息和禮拜日的行軍。

新西蘭籍的埃米·布勞斯小姐對行軍生活尤其吃不消。戚元德管她叫“洋小姐”,也有人叫她“胖子”。她的身體很胖,行動比較遲緩,行軍時總是趕不上趟。

薄復禮這樣記錄總是拖在隊伍最后的埃米小姐:

他們經過考慮,將埃米小姐放在隊伍后面,不過天黑前也要到達宿營地。可憐的埃米小姐,她總是在后面追,往往好像后面剛趕到,前面又吹響了出發號。

埃米小姐隻跟著走了兩天,腳上就打了幾個水泡,鞋子也磨爛了,走路一瘸一拐的,十分痛苦。無奈之下,戚元德就把棉布被單撕成長條,打成比較柔軟的布條“草鞋”,讓埃米小姐穿上堅持行走。

“記得洋小姐的一雙布‘草鞋’,是我親自編打的,我還特意在鞋頭給她裝飾了一個紅色絨球。她看了很驚訝,一再說穿著很舒適,表示非常感謝。”戚元德回憶說。

為保証兩名外國男傳教士能夠穿上鞋子,不至於赤腳行軍,戚元德還把吳德峰的一雙布鞋、一雙長筒靴,拿出來送給薄復禮和海曼。

薄復禮回憶:

行軍路上,我的一隻鞋子壞了,紅軍給我找了一雙非常合腳的橡膠雨鞋,它是剛從一位正在嘟噥著的同志腳上“沒收”的。因為氣候潮濕,雨多,我們提出要塊雨布,結果給了一件床單。我們后來才知道,這在紅軍中已是非常奢侈的供應了。

一周后,當部隊來到一處平坦而又靠近村落的安全地帶,出於人道主義考慮,紅軍決定無條件地將埃米釋放。戚元德回憶說:“臨走時,她對我們表示千謝萬謝。我目送她走了很遠,看見她還回過頭來,向我們招手致謝。”

埃米被釋放后,隻剩下薄復禮和海曼兩名成年男性外國人,跟著紅軍一路前行。

薄復禮在書中,詳細地講述了他跟隨紅軍遭遇的各種突圍和游擊。雖然作為一個外國人,他當時並不完全清楚戰事情況,但是他所描繪的場面,在黨史中都有相應事件作參照。他提供的細節,恰是這段歷史的珍貴注腳。

在行軍中,他無意間見証了紅軍長征中的一個重要事件——木黃會師。

紅二、六軍團木黃會師,是中國紅軍史上的一件大事,它把來自不同戰略區域的兩支紅軍聯合在一起,為紅二方面軍的誕生奠定了基礎。

薄復禮對於紅二、六軍團會師的回憶,生動而細節化。

這一天,是紅軍會師的熱鬧日子,住地鑼鼓鏗鏘,彩旗飛揚。我們同先到這裡不久的賀龍紅二軍團合並了。賀龍的軍隊,衣著更加破爛,但軍隊中紅色旗幟及標志卻十分明顯。

在一次行軍途中,一個蓄有小胡子、年約四十歲的中年人,騎著一匹馬,頗有風度地從我們這支特殊的隊伍前走過,我們知道,他是賀龍將軍。

蕭克在回憶錄裡,對這次重要的會師也有詳細的記錄:

1934年10月24日,紅六軍團抵達貴州印江縣木黃,與紅二軍團勝利會師。在木黃,我和任弼時、王震等與二軍團首長賀龍、關向應、夏曦等同志歡聚一堂。

木黃會師之后,兩軍團領導商量,黔東根據地縱橫才200裡,人口隻有10萬,人少糧缺,從兩軍會師后的發展前程看,需找到更好的發展方向。紅軍准備由黔東轉戰湘西。

轉戰路上,敵人的圍追堵截不斷。在由四川酉陽前往湘西時,為了擺脫尾隨的敵人,紅軍進行了連續多日超出人體極限的急行軍。這段路程讓兩個外國人苦不堪言。

負責照顧他們的戚元德,看出這兩人已經難以承受疲憊,安慰他們說會給他們找馬騎。在紅軍中,隻有高級指揮員才配備馬匹,部隊忙著前進,馬匹哪有那麼容易補充。三天之后,戚元德好不容易才給他們找了一頭騾子。薄復禮和海曼輪換著騎,勉強能跟上紅軍戰士的腳步。

1987年,時年90歲高齡的薄復禮老人,仍念念不忘地對李雲飛說:紅軍對他“很好,很好”,因為他大部分時間都能騎馬,而且還給他配備了一名馬夫。

不一樣的無產者

除了一路上受到的優待以外,令他最記憶深刻的,是與紅軍的交往,讓他看到了一群“理想主義者”。同時,他也用他的筆描寫了紅二、六軍團艱苦長征的戰士群像。 在長征的行進中,薄復禮看到的,是一群極能吃苦的人:

路,在中國的定義與英國略有不同。隨紅軍所走的路,有時幾乎只是前邊的人踏出的一條痕跡,說不上路。

在山間的路上行走,滑得很,數千人馬邁著沉重的腳步走在這條道上,把本來就很滑的路弄得泥濘不堪。跌倒是家常便飯,衣服上的泥漿常常是這塊干了,那裡又新添了塊濕的,好在大家都習以為常,而且一旦有人摔倒,立即就有人把你扶起來,一起前進,並沒有笑話你不會走路。

光是跟上紅軍戰士前進的腳步,薄復禮就已經疲於奔命。難以置信的是,在極度疲憊的趕路之外,那些平日裡默默行軍、雕塑一般的戰士們,還不放棄任何時間來學習。

我看到勤奮的紅軍戰士除了忙著打草鞋、補衣服外,還抓緊時間學習文化知識,聽關於共產主義原理的黨課武裝思想。每個排還經常召開會議,會前先選一個議題,要大家做准備,開會時,大家踴躍發言,特別是新兵,在老兵的鼓勵下,講自己受地主剝削的親身經歷。每次發言后,排長做總結,重申主要觀點。

一旦到了某個駐地,可以進行極為短暫的休整,紅軍都會建立“列寧室”。

所謂“列寧室”,實際上就是紅軍讀書學習的一個地方,有時利用房子,有時就自己動手臨時建,八根竹竿或樹樁做樁,綠色的樹枝和竹枝編在一起作牆,屋頂鋪上稻草就算天花板。這個地方就成了他們讀書學習或者集體活動的地方。

更加令薄復禮訝異的是,這群勤奮、肯吃苦的人,即便是最底層的士兵也有著“完整的理論體系。”他問一個紅軍戰士:“農民和地主的界限你們是如何劃分的?”戰士告訴他:“按自食其力。如果一個人的土地由別人來耕種,那他就是壓迫者。”

薄復禮眼中的紅軍,幾乎總處在被敵人圍追堵截的危險境地,但他們並不悲觀。他們衣不能保暖,食不能果腹,武器更低劣得要命,但他們始終保持著快樂。

對於軍中的娛樂活動,薄復禮也有記錄:

紅軍的娛樂活動通常安排在傍晚,形式也是多種多樣,有時,他們聚在一起,形成一個圓圈,坐在地上,隊長就點人出來唱歌,不會唱的就進行摔跤比賽,不論輸贏都有一陣熱烈的掌聲。

他們的游戲有時候也有復雜的,比如武術,還有擊劍活動,籃球也是他們所愛的活動之一,他們有時候還化妝演戲,我記得有一天晚上,一個士兵到我們的房子裡來,向我借帽子,我就把那頂舊氈帽借給了他。后來聽說他們要化妝成蔣介石和另外一個帝國主義分子參加演出。

而在紅軍豐富多彩的游戲娛樂之中,薄復禮從沒有看到賭博——在他眼中,那是中國人最熱衷的一項娛樂:

在中國,這麼大的一群人中沒有賭博現象的確少見。據說,紅軍是嚴格禁止賭博的。紅軍的新兵有抽鴉片煙的,但入伍不久,就集中到一起,集中戒煙。他們住在一間大房子裡,吃得較好,不參加軍事訓練,衛生員給每個人配一些戒煙用的藥。大約兩個星期,這些新戰士的煙癮就戒掉了。

重返中國

不知不覺,薄復禮和海曼在長征的隊伍裡過了一年,1935年的11月18日,紅軍從湖南桑植出發的前一天,因為身體極度虛弱,海曼收到了紅軍發給他的釋放通行証。

海曼被釋放了,薄復禮卻仍然留在紅軍的隊伍裡,雖然他早已不再害怕這些帶著紅色標志的人們,但對妻子的想念,對自由的向往,仍令他在行軍之中暗自神傷。

1936年的春天來了,此時的薄復禮,已經隨長征的隊伍進入了雲南境內。紅軍先頭部隊攻佔距離昆明四五十裡的富民縣城,另一部直抵廠口附近活動,逼近昆明。

有一天,薄復禮正在晒太陽,遠遠瞧見蕭克同他的警衛員走過來。在親熱地打過招呼之后,蕭克告訴了薄復禮一個喜訊:紅軍准備釋放他。

釋放薄復禮的日子,紅軍似乎經過了精心的挑選和准備。因為薄復禮記得很清楚,那天是4月12日,是個禮拜日,又是復活節。

這一天,紅軍破例擺了一桌酒席,為他們特殊的朋友薄復禮餞行。紅六軍團司令員蕭克、保衛局長吳德峰和戚元德坐在桌上,作陪的還有紅軍曾經的“俘虜”,原國民黨軍第四十一師師長張振漢,當時已是紅軍學校教員。

紅軍長征途中的酒席,遠遠算不上豐盛。給薄復禮留下最深刻印象的,是戚元德變戲法一樣拿出來的一罐咖啡,蕭克則給他做了一個拿手菜——粉蒸肉。

薄復禮在《神靈之手》中回憶道:

吳法官說,如果你願意保持聯系的話,我們將很高興能收到你的信。蕭將軍也插話說:“你作為一個旅游者留在中國我不反對,甚至可以允許你辦學校,隻要不欺騙學生和百姓,讓他們信奉什麼上帝,這是可以的,但是,如果你回家並留在那裡,這可能更好些。”

飯后,吳德峰還向薄復禮交代了有關事項,問他到昆明需要多少路費,薄復禮以兩天路程計算,提出要四塊銀元。吳德峰給了他十塊。

第二天凌晨,紅軍從駐地撤離了,兩天以后,重獲自由的薄復禮到了省會昆明。在那裡,他重新見到了日夜思念的妻子海倫。

至此,薄復禮隨紅軍長征時間達18個月,轉戰了貴州、四川、湖北、湖南、雲南等5個省,行程達近萬公裡,成為紅軍長征途中一名奇特的參加者。

三個月后,薄復禮在英國出版了《神靈之手》。當年10月,他回到英國,他本人也因為成為了一段傳奇經歷的主角,被邀請參加多個報告會。

令人欣慰的是,這位在紅軍中18個月的英國傳教士,對共產黨的描述友善而客觀。

英國地方報告會的一段記錄中是這樣說的:

勃沙特先生告訴我們,中國紅軍那種令人驚訝的熱情,對新的世界的追求和希望,對自己信仰的執著是前所未有的。

1939年,薄復禮作為國際教會組織派往中國的傳教士,再次到貴州省盤縣一帶,直到1951年,薄復禮與妻子被召回國。

當夫婦倆就要離開前后生活了約30年的中國時,他們依依不舍的神情溢於言表。臨行前,薄復禮說:“我是最后一個離開貴州回國的外國人。別的外國傳教士都害怕共產黨,可我不怕,因為我了解他們。隻要共產黨像我所見到的紅軍,就用不著害怕。他們是講友誼的,是信得過的朋友。”

又是30多年之后,已經古稀之年的蕭克將軍重新找到了老朋友薄復禮。蕭克這樣闡述他們的友誼:

人的信仰可以不同,但並不影響相互間的交往,甚至相互影響,發展友誼,成為朋友。

盡管曾經失卻聯系,這份友誼卻延續了半個多世紀。1936年,剛剛被紅軍釋放的薄復禮在昆明寫了一首詩,其中有這樣幾句:

感謝“被捕”,

友誼和血的聯結,

超過了世間的一切。

我們患難與共,

我們共勉負重。

為那珍貴的互助,

我洒下深情的淚珠。

|