|

俄羅斯的“中國風”與歐洲的“中國熱”的聯系與區別

主持人:18世紀,在歐洲出現了前所未有的“中國熱”,對俄國的漢學研究有哪些影響?

李渤(國際關系學院國際政治系副教授):16世紀后,歐洲大批傳教士來華,他們回國時,把有關中國的歷史文化及哲學方面的資料書籍帶回歐洲,引起了歐洲對中國的極大興趣。其后來華的傳教士又把中國的哲學、宗教、科技、藝術等介紹到歐洲,並在歐洲產生很大影響。

18世紀的歐洲各國掀起了旨在反對封建專制和宗教束縛的“啟蒙運動”,而當時的中國則是康熙、雍正、乾隆盛世繁榮時期,中國的聖賢哲學學說和人文思想與啟蒙思想家們倡導的開明和理智產生了共鳴,其結果,是在17世紀末18世紀初,歐洲出現了前所未有的“中國熱”。

雷麗平:歐洲的“中國熱”對俄國漢學熱的形成起了引領作用。受其影響,18世紀的俄國形成“中國風”。大量來自歐洲的中國作品在俄羅斯翻譯出版並大量發行,對俄國“中國風”和俄國漢學的誕生,以及俄羅斯社會都產生很大影響。

俄國“中國風”的形成還與政府的推動和民眾對中國商品和藝術的向往緊密相連。

《恰克圖條約》簽訂后,清政府允許俄國政府每年派遣一個不超過200人的商隊來北京從事貿易,於是,茶葉貿易逐年增加。18世紀末,西伯利亞等地的農民甚至相信來自中國的磚茶可以代替金錢做交易媒介,因而在那些地方出現了“寧願要磚茶而不要錢”的現象。

深受西方“中國熱”影響的沙皇彼得一世和“開明君主”葉卡捷琳娜二世對中國文化情有獨鐘。彼得一世多次派特使郎喀來中國,將搜羅到的各種中國書畫及中國皇帝的贈品運回俄國。而其中的中國書籍恰恰成為俄國進行漢學研究的重要基礎條件。葉卡捷琳娜二世對中國文化更為崇尚,她在與伏爾泰的通信中對中國的社會制度贊賞不已。從1764年開始,葉卡捷琳娜二世下令在聖彼得堡建造博物館,廣泛收集世界各國文物,其中有許多是當時“中國風”的產物。

在這一時期,許多優秀的中華文明成果傳播到了俄羅斯,在俄羅斯民眾中樹立了文明的中國形象。俄國“中國風”為俄國漢學的誕生創造了條件,在中俄文化交流史上佔有重要地位。

主持人:18世紀,俄國形成“中國風”,也出現了不少漢學家,他們都有許多的譯著,為俄國漢學研究奠定了基礎。可否具體介紹幾位重要的漢學家?

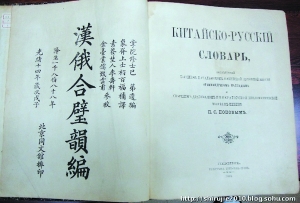

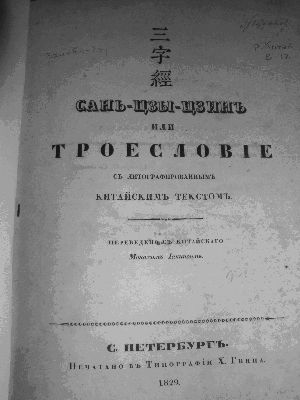

柳若梅:18世紀,俄國早期漢學家翻譯了大量滿、漢書籍,為俄國漢學的創立作出極其重要的貢獻,如羅索欣、列昂季耶夫、拜耶爾、阿加福諾夫、弗拉德金等。俄國東正教駐北京使團的成員也為俄羅斯漢學留下了大量的詞典手稿,為今天研究當時漢語和滿語的口語提供了大量的第一手原始資料,具有很高的研究價值。

18世紀下半葉,諾維科夫、馮維辛、捷爾查文、拉吉舍夫等俄國思想文化的代表人物不僅在作品中關注中國,而且借助中國深入思考俄國現實。這一時期,彼得堡科學院和莫斯科大學儲備了一批訓練有素的翻譯,他們外語嫻熟,也出於工作或其它原因同東方學或漢學發生了聯系,大量翻譯發表了來自歐洲的、內容與中國相關的文章、書籍,豐富了俄羅斯漢學的內容。

|