最近,國家主席習近平訪問俄羅斯時,與俄羅斯漢學家進行了座談。各個年齡段的漢學家歡聚一堂,暢談中俄文化交流往事,共話未來。

俄羅斯漢學有自己的發展歷史,在中俄文化和經濟社會交流交往中發揮了自己獨特的作用。長期以來,國內對國外漢學的關注和研究,偏重西方漢學,比如,西方漢學代表人物利瑪竇、李約瑟、費正清、馬悅然等,在中國廣為人知,一些著述,如《劍橋中國史》、《文化大革命的起源》等,也為中國學者重視。而對俄羅斯漢學的關注和研究,相對較少。為增加人們對俄羅斯漢學研究的發展歷史、特色、成果和代表性人物等情況的了解,本刊特邀請幾位學者作專門的闡述。

俄羅斯漢學研究萌芽期的特征是什麼

主持人:俄羅斯漢學的發展已有近三百年的歷史。其漢學研究是如何開始的?最初的漢學家是如何產生的?

雷麗平(吉林大學東北亞研究院教授):漢學作為一門學科,是在西方世界認識中國之后誕生的,漢學即是研究中國的學問。傳統上,人們把漢學分為三大板塊:周邊的國際漢學、俄羅斯漢學和西方漢學。由於地理和歷史的原因,俄羅斯的漢學一方面從西方間接獲得漢學資料,另一方面發展本國的漢學研究,並對國際漢學產生重要的影響。

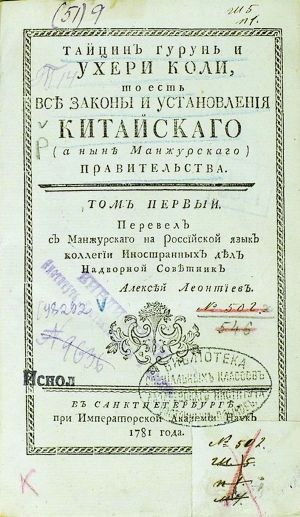

17世紀末,俄國為了解中國並與之“打交道”,除有俄國商隊到中國外,1618年后還多次派出使團到達北京。但由於當時中國使用的漢語、滿語、蒙語,俄國無人能翻譯,成為雙方進行聯系、交流與溝通的主要障礙。如此,消除語言障礙成為俄國了解中國,與中國順暢交往的重要前提。那些去中國的使臣、商人,尤其是后來的傳教士成為最早的漢學研究者,應該說,此時俄國的漢學已經開始“萌芽”。這一時期是俄國了解中國文化的積累時期,還沒有達到從事漢學研究的程度。

柳若梅(北京外國語大學中國海外漢學研究中心教授):俄羅斯關於中國的最早記錄來源於17世紀俄國派往中國的使團和商隊。使團的出使報告和沿途見聞,極大地豐富了世界地理學知識,也為俄國實現同中國建立穩固的外交和貿易關系的願望提供了重要參考,並為俄國漢學研究提供了先決條件。

17世紀中俄邊境摩擦不斷,雅克薩之戰后有俄俘近百人先后被帶到北京、歸順為清朝臣民。清政府允俄俘保持其東正教信仰,並為其安排祈禱供奉聖像之所。俄國政府借機將之與俄國東正教會聯系起來。東正教在中國的存在為俄國進一步發展同中國的關系、深入了解中國打下了伏筆。1715年經與清政府協調,俄國政府和教會終於將第一屆東正教使團派入了北京。1727年中俄《恰克圖條約》把以語言學習為任務的俄國學生隨第二屆東正教駐北京使團送入北京,從此,俄國東正教駐北京使團連續在北京駐扎二百余年,培養了一代又一代俄羅斯漢學家,被稱為“俄國漢學家的搖籃”。

【相關新聞】

中共六大:代表們如何在白色恐怖下趕赴莫斯科?

時任中共總書記陳獨秀為什麼沒出席黨的“六大”?

俄羅斯檔案解密:列寧為何要嚴厲批評孫中山?

解密:共產國際遠東局的來龍去脈

【更多內容請進入黨史頻道】

·組圖:那些曾經訪華的各國“第一夫人”們

組圖:鄧穎超 張茜 王光美…建國以來“夫人外交”經典歷史瞬間

·“中國夢”和“美國夢”的差異在哪裡?

·二戰勞工遺屬向日本三菱公司索賠團正式成立

|