師銀笙

1939年10月黨中央為加強黨的建設創辦《共產黨人》雜志,張聞天兼任編輯。

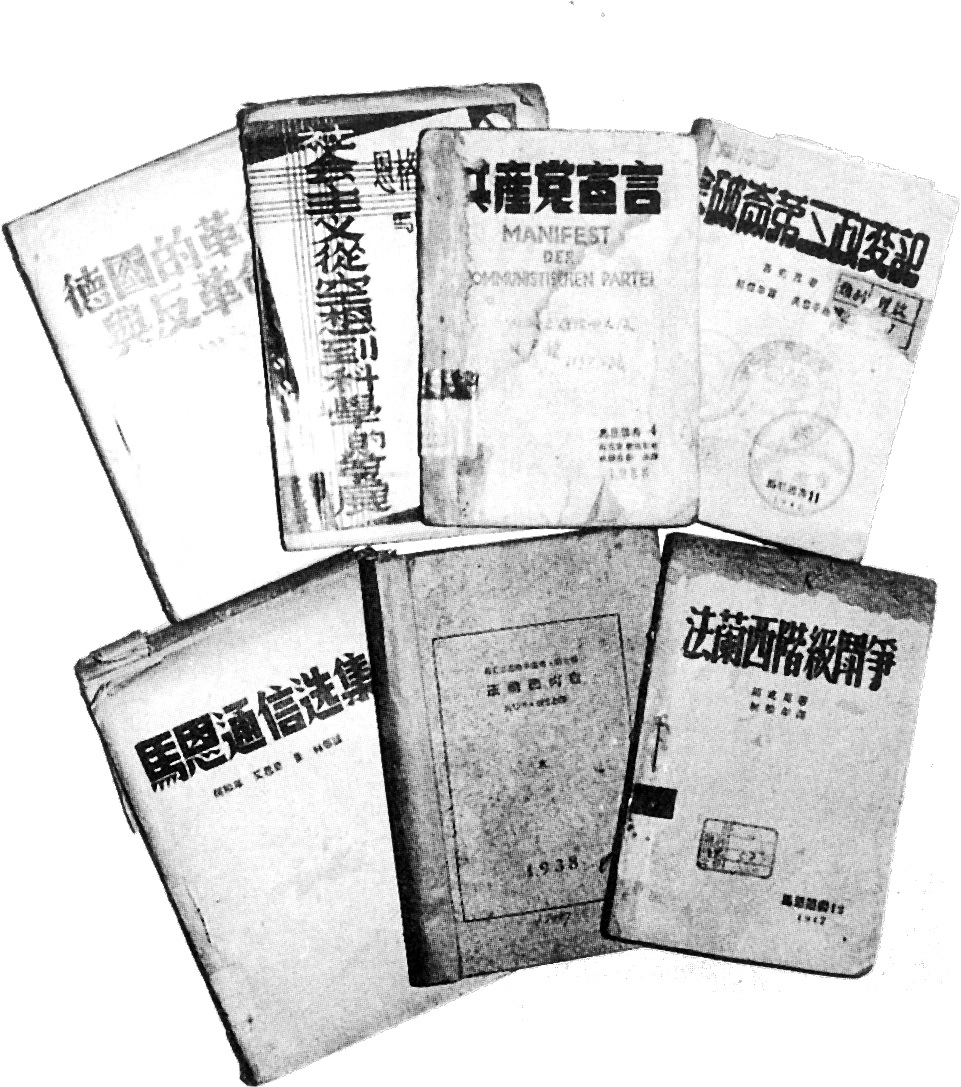

張聞天重視馬列著作的翻譯工作。他任馬列學院院長期間,親自兼任編譯部主任。根據他的倡議,延安編譯出版了“馬恩叢書”。這是其中一部分。

主管宣傳和教育工作

1937年1月,黨中央和紅軍進駐延安后,張聞天就把他的精力放在宣傳和干部教育工作上來。

說到宣傳還得追溯更遠些。1928年9月,張聞天由共產國際東方部與聯共中央選送,進入蘇聯莫斯科紅色教授學院深造。他的學習很努力,和王稼祥、沈澤民、郭紹棠被同學們戲稱為“四大教授”。他同吳亮平合譯的馬克思的《法蘭西內戰》,李敬永翻譯、經他校訂的恩格斯的《家庭、私有財產和國家的起源》(當時譯的書名如此)都在莫斯科出了中文版。他喜歡理論研究,經常爭分奪秒撰寫文章和翻譯馬列著作。

自遵義會議推選他擔任黨中央總書記后,他總覺得自己不完全適合領袖地位,主動三次“讓賢”:1935年4月紅軍長征渡過北盤江后,要派一位中央負責人到白區工作,張聞天主動要求離職前去,毛澤東等不同意而改派了陳雲。同年夏天,紅一、四方面軍會師后,為了爭取團結,他又主動提出將自己的職務讓出來,被毛澤東勸止。1938年秋天召開中共六屆六中全會前,共產國際確認毛澤東為中國共產黨的領袖,但職務並未明確。於是,張聞天又在會議期間誠懇地提出,應推舉毛澤東為黨中央總書記。毛澤東經過全面考慮,對張聞天說:“洛甫,你是‘明君’,開明之君,黨中央總書記繼續由你擔任吧。”會后,張聞天仍堅持“主動讓賢”,將工作逐步轉交給毛澤東,中央政治局會議的地點也由他的窯洞移到楊家嶺毛澤東的住處。中共六屆六中全會“讓賢”后,因他兼任中宣部長,宣傳和干部教育就成了他的主要工作。

1937年4月,《解放》周刊創刊,他任主編。《解放》是中共中央公開發行的政治理論機關刊物。起初為周刊,后為不定期刊。是張聞天投入精力最多、影響最大的一個刊物。到1941年8月終刊共出版134期,發表他的文章24篇。他編寫《中國現代革命運動史》,是用馬列主義觀點編寫的中國革命史、中共黨史的開創之作。毛澤東的《論持久戰》《論新階段》《新民主主義論》等名著也都是首先在這裡發表,隨即由解放社出版了單行本。張聞天在創刊號上發表的《迎接對日直接抗戰偉大時期的到來》及后來的《論抗日民族革命戰爭的持久性》長篇論文,再次從敵我雙方的力量出發,辯証地闡明了中日戰爭的持久性。毛澤東的《論持久戰》也吸收了他的觀點。1939年5月17日在中央書記處討論宣傳部工作時,張聞天報告說: 《解放》的出版是“中宣部最大的工作”,“傳播了中央主張”,共辦了70余期,發行70余萬份,有幾處翻印,比過去大革命時期的《向導》更廣。此外出版書籍70余種,對全國宣傳工作有很大意義。毛澤東贊揚說:“洛甫報告很好。”並認為“理論刊物的編印延安是空前的”。

1939年10月創刊的《共產黨人》是按照毛澤東《發刊詞》的意圖辦的一個全國性黨內刊物。從1939年10月到1941年8月共出了19期。她傳達了中央及中央有關部門黨的建設的指示、決議39 篇﹔傳播了建黨工作的經驗﹔特別重視黨的政策和策略的宣傳﹔指導了干部教育工作。主任編輯李維漢在《回憶與研究》一書中回憶說:“我是編輯,負責編輯出版的實際工作。工作人員有陶希晉,后來又有馬洪。洛甫是主編,每期稿件編好后,都送他審定。”張聞天撰寫了多篇文章,毛澤東寫的《中國革命與中國共產黨》,首先在該刊發表,其中包括了張聞天寫的第一章第三節“現代的殖民地、半殖民地和半封建社會”。

張聞天在干部教育方面也傾注了心血,1938年5月5日,延安馬列學院正式開學,他兼任院長。學院設在與楊家嶺隔河相望的蘭家坪,緊鄰中宣部和他住的窯洞。這是中國共產黨創建的第一所比較正規的攻讀馬列主義最高學府,3年多時間受過教育的學員八九百人,提高了全黨的理論水平。1939年他組織了《資本論》學習小組,王首道、吳亮平、艾思奇、鄧力群等10多人不論寒暑隔周在他的窯洞花半天時間學習討論,直到把第一卷的25章全部學完。黨的理論建設、干部教育、宣傳鼓動、文化工作的方方面面,他盡心盡力,成績卓著,建樹良多,不愧為杰出的馬克思主義理論家、宣傳家和教育家。

1939年11月中旬,毛澤東在中共中央政治局常委會議上提議,延安文化界要與外界多加聯系,中共中央文化工作委員會應擴大,由張聞天兼書記,並提議出版《中國文化》,召開陝甘寧邊區文化界代表大會。《中國文化》隨即在文委書記張聞天領導下,於1940年2月15日,由秘書長兼陝甘寧邊區文協主任艾思奇主編出版。在第1、2期上分別刊出了毛澤東和張聞天在陝甘寧邊區文化協會第一次代表大會上所作的報告。毛澤東在《新民主主義論》開頭的第一節“中國向何處去”表明:“趁著《中國文化》的出版,說明一下中國政治和中國文化的動向問題,或者也是有益的。”接著說: “科學的態度是‘實事求是’﹔自以為是和好為人師那樣狂妄的態度是決不能解決問題的。”茅盾讀了毛澤東和張聞天的兩篇講演后非常欽佩,稱他們“運用馬列主義理論,對過去作了精密的分析,對今后提供了精辟的透視與指針”,是“中國新文化史上的一件大事”。中央文獻出版社出版的《在總書記崗位上的張聞天》一書評價說:毛澤東的文章是“新民主主義文化思想的奠基之作”,張聞天文章“也同樣起到了奠基作用”。張聞天此文精辟地分析了文化的特點,文化人的特點,以及文化統一戰線的特點。這些分析也就是隨后他為中央起草的《發展文化運動》和《正確處理文化人與文化團體的問題》兩個黨內指示的思想基礎,也是《中國文化》的編輯指導方針。《中國文化》兼顧為抗戰服務和提高學術水平兩方面的任務,努力營造一種大膽創作、著述、發展和提高學術水平的空氣,令人耳目一新。《中國文化》出版到1941年8月20日第3卷第2、3期合刊后停刊,共出版15期。

1979年8月25日,中共中央在北京人民大會堂召開大會,隆重追悼張聞天。1981年7月1日,在慶祝中國共產黨成立60周年大會上,張聞天的名字被列入同毛澤東一起為中國革命的勝利、為毛澤東思想的形成和發展做出重要貢獻的黨的杰出領導人的行列。

頻道精選

|

| 相關專題 |

| · 期刊選粹 |